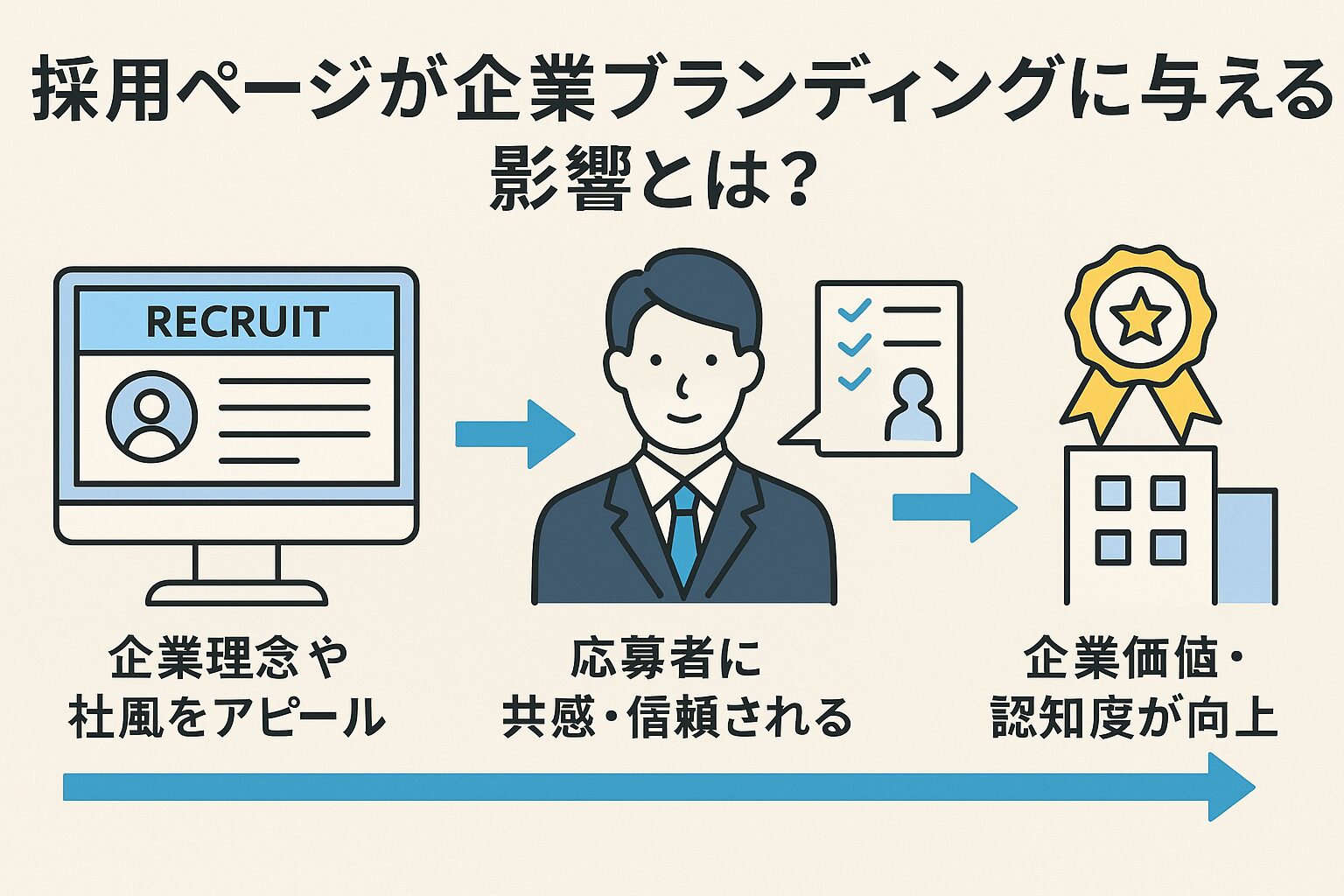

採用ページが企業ブランディングに与える影響とは?

採用ページは、単に人材を集めるためのツールではありません。近年では、企業の印象を左右する重要なブランディング要素のひとつとして注目されています。企業の価値観や文化を正しく伝えることで、応募者だけでなく、取引先や顧客に対しても信頼性を高めることができます。

採用ページを戦略的に設計することで、企業全体のブランドイメージを向上させる効果があります。

採用ページは単なる求人情報ではない理由

採用ページは、仕事内容や応募条件を伝えるだけのページではありません。求職者がその企業に魅力を感じ、共感するための情報が求められます。

例えば、以下のようなコンテンツは、単なる求人とは異なる価値を生み出します。

- 社員インタビュー

- 社内イベントの紹介

- 経営者からのメッセージ

これらの情報は、会社の雰囲気や価値観を表現し、求職者に「ここで働いてみたい」と思わせるきっかけになります。

求人情報だけでなく、企業文化や日常を伝えることで、共感を生み出し、ブランドとしての信頼を築くことができます。

応募者が企業を判断する主な情報源とは?

求職者が企業を選ぶ際、もっとも参考にするのが「採用ページ」です。企業の公式な情報として信頼性が高く、意図が明確に伝わるからです。

実際には、次のような情報源が重視されています。

- 公式採用ページ

- 口コミサイト(例:OpenWork、転職会議など)

- SNS(企業アカウント、社員の投稿)

- 企業ホームページ内の経営理念・ビジョン

その中でも採用ページは、企業側が意図を持って発信できる唯一の場所です。他の情報源は、第三者の評価や断片的な印象に過ぎません。

ただし近年では、sns 採用戦略として、採用ページとSNSを連動させる動きも広がっています。たとえばInstagramやTikTokでtiktok 採用動画を配信し、ページに誘導するなどの工夫も見られます。運用に不安がある場合は、SNS運用代行 名古屋などの専門サービスを活用することで、全体設計の一貫性を保つことも可能です。

だからこそ、採用ページは企業の“顔”として機能し、第一印象を左右する大切な存在となっています。

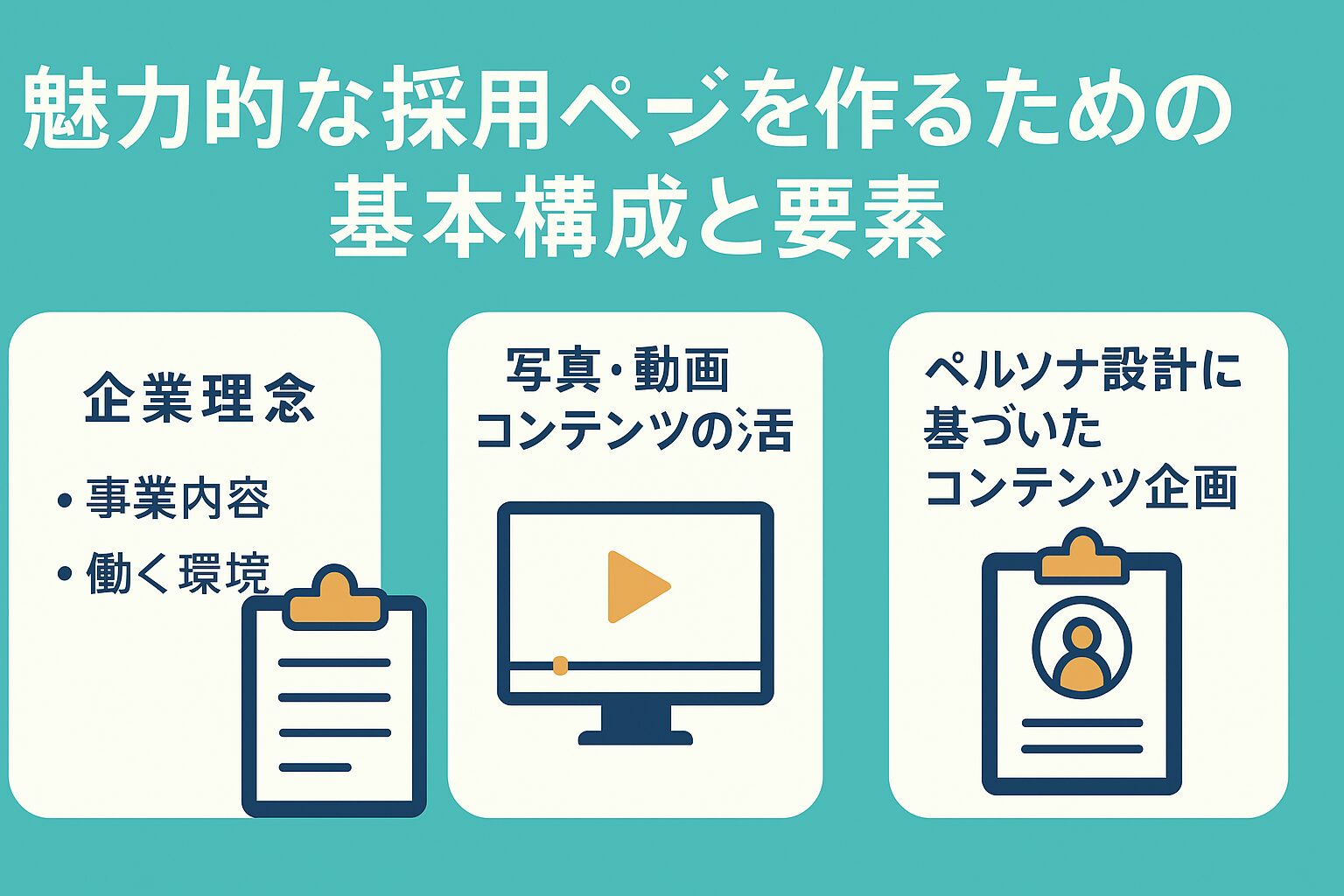

魅力的な採用ページを作るための基本構成と要素

採用ページは、企業の魅力を最大限に伝えるために、構成と要素が重要です。単なる情報の羅列ではなく、読み手の共感を得るための設計が必要です。特に重要なのが、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確にすることです。下記に示す基本的な要素を押さえることで、効果的な採用ページが実現します。

採用ページに必要な要素を体系的に設計することで、応募数とマッチングの精度を高められます。

必須コンテンツ(企業理念・事業内容・働く環境など)

採用ページにおいて、企業理念や事業内容は、求職者が「どんな会社か」を判断するための材料になります。

具体的には以下のようなコンテンツが求められます。

- 企業理念:会社の価値観や社会に対する姿勢を明示

- 事業内容:提供している商品やサービスの概要

- 働く環境:勤務時間、福利厚生、オフィスの雰囲気など

- キャリアパス:入社後の成長イメージがつかめる情報

こうした情報は、求職者が「自分に合っているか」「成長できそうか」を判断する基準となります。

必要な情報を漏れなく掲載することで、応募者の不安を軽減し、応募意欲を高めることができます。

写真・動画コンテンツの活用で“リアル”を伝える

テキストだけでは、社内の雰囲気や働いている人の姿を十分に伝えることはできません。そのため、写真や動画といったビジュアルコンテンツが非常に重要です。

とくに効果的なコンテンツの例は以下のとおりです。

- オフィスや工場など、実際の職場の風景

- 仕事中の社員の様子や表情

- インタビュー動画や1日の業務紹介動画

ビジュアル要素は「ここで働くイメージ」を明確にする力があります。文章よりも短時間で多くの情報を伝えることができ、直感的に理解できます。

リアルな雰囲気を視覚的に伝えることで、企業への信頼感と親近感が高まります。

ペルソナ設計に基づいたコンテンツ企画

ペルソナ設計とは、ターゲットとなる応募者像を具体的に設定することです。年齢、性格、価値観、職歴、ライフスタイルなどを明確にし、その人物に響く内容を考える手法です。

例えば、次のようなペルソナを設定すると仮定します。

- 25歳の営業職希望

- チームワーク重視

- 成長環境を求めて転職を検討中

この場合、チームで働く雰囲気が伝わる写真や、若手社員の成長ストーリーなどが効果的です。

ペルソナ設計に基づいた採用ページは、「自分のための情報がある」と感じさせ、応募率を高めます。

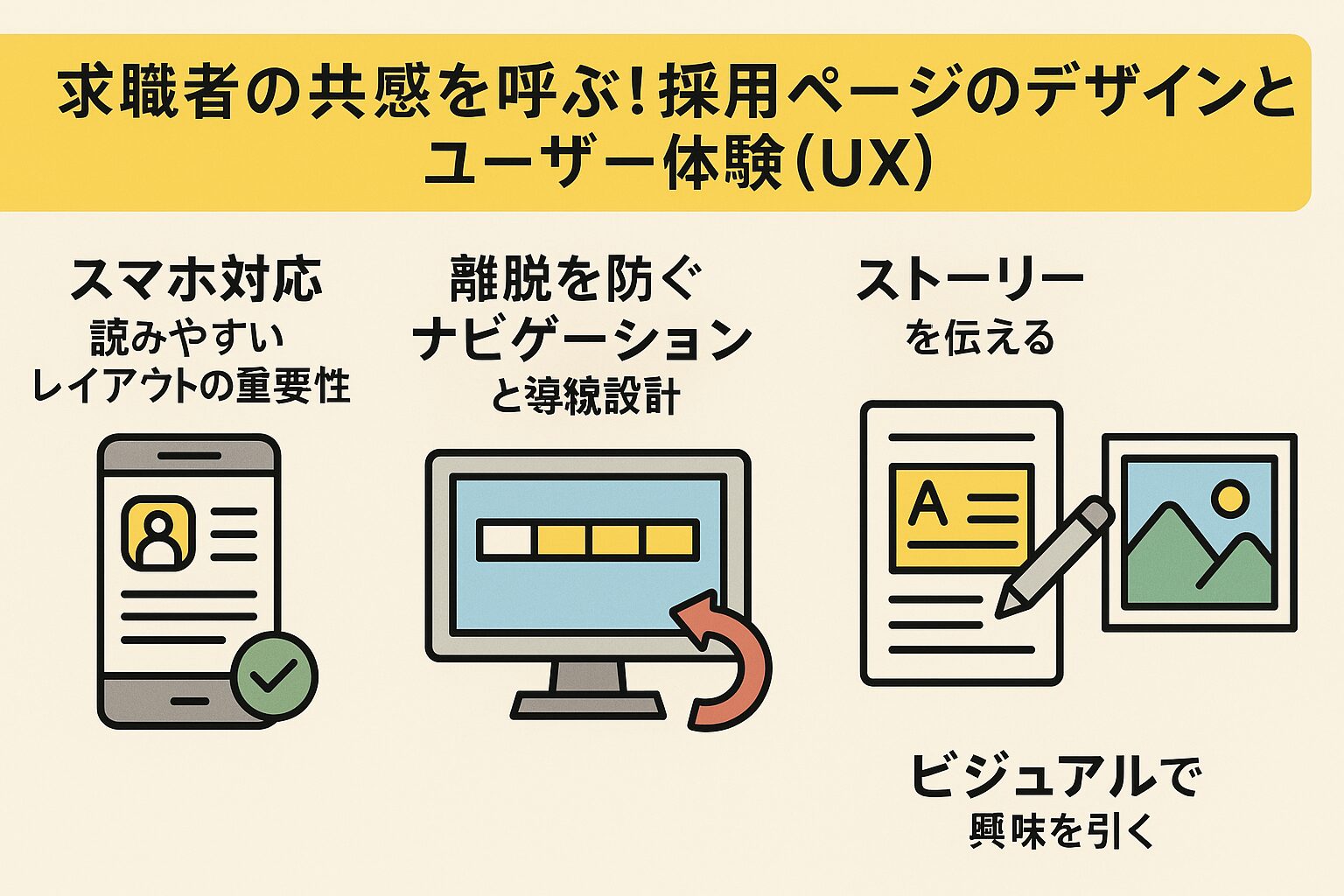

求職者の共感を呼ぶ!採用ページのデザインとユーザー体験(UX)

魅力的な採用ページを作っても、見づらいデザインや操作しにくい構成では、内容が読まれずに終わってしまいます。とくにスマートフォンからの閲覧が主流となった現在では、ユーザー体験(UX:ユーザーエクスペリエンス)の最適化が不可欠です。閲覧しやすく、内容が伝わりやすい設計を行うことで、求職者の共感と信頼を得られます。

使いやすさを意識したデザインは、採用成功に直結する大きな要素です。

スマホ対応・読みやすいレイアウトの重要性

現在、多くの求職者がスマートフォンを利用して情報収集をしています。パソコン用に設計されたページでは、文字が小さく、操作もしにくくなるため、離脱の原因になります。

スマホ対応の採用ページを作るためには、以下の点を意識する必要があります。

- 文字サイズは大きめに設定する

- 段落や余白をしっかりとる

- タップしやすいボタンやリンク配置

- 縦スクロールで完結するレイアウト

これにより、読むストレスが軽減され、コンテンツの内容がきちんと伝わります。

スマホ対応を徹底することで、閲覧者の離脱率を大きく減らすことができます。

離脱を防ぐナビゲーションと導線設計

ページを読んでいる途中で、次にどこを見ればよいのかわからない場合、ユーザーはすぐに離脱します。とくに情報が多い採用ページでは、構造をわかりやすく整理することが重要です。

離脱を防ぐためには、以下のようなナビゲーションと導線の工夫が有効です。

- 固定メニューで常に主要リンクへアクセス可能にする

- ページ内リンクで読みたい箇所にすぐ移動できるようにする

- セクションごとに明確なタイトルを設ける

- 応募や問い合わせボタンをページ下部に必ず設置する

見たい情報にスムーズにたどり着けるように設計することで、途中離脱を防げます。

ナビゲーション設計を丁寧に行えば、求職者が必要な情報にすぐアクセスでき、応募への行動を後押しできます。

採用ページで伝える「ストーリー」の作り方

情報がそろっていても、感情に訴えることができなければ、印象に残りません。求職者の心を動かすには、「ストーリー」が必要です。

ストーリーとは、企業の思いや社員の経験を物語として表現することです。以下の要素を意識すると、共感を生む構成になります。

- なぜこの会社ができたのか

- どんな価値を社会に届けたいのか

- 社員がどのように成長しているのか

- 困難を乗り越えたエピソード

とくに社員のリアルな体験談や、経営者の言葉には説得力があります。数字や実績だけでは伝わらない“温度”を届けることができます。

共感できるストーリーがあることで、「この会社で働きたい」と思わせる力が生まれます。

採用ページとSNSの連携がもたらす効果とは?

求職者との接点を増やすうえで、SNSとの連携は欠かせません。採用ページ単体では届かない層にも情報を届けられるため、認知拡大と応募促進の両方に効果があります。特に若年層は日常的にSNSを利用しており、企業の発信に触れる機会が自然と増えます。SNSと連動させることで、採用活動全体の効率が飛躍的に高まります。

採用ページとSNSを組み合わせることで、より多くのターゲットにアプローチできる環境が整います。

SNSと連動することで拡散力・接触頻度がアップ

SNSと採用ページを連携させると、情報の拡散力と求職者との接触頻度が向上します。SNSでは「いいね」や「シェア」を通じて、フォロワー以外にも情報が届きやすくなるため、潜在的な求職者にも接点を持てます。

たとえば、以下のような内容を定期的に投稿すると効果的です。

- 社内イベントや新入社員の紹介

- 社員の働く様子や仕事風景

- 採用ページへの更新情報

こうした投稿を通じて、企業の人柄や雰囲気が伝わりやすくなります。さらに、求職者が何度も目にすることで「知っている企業」として認識され、応募への心理的ハードルが下がります。

実際にInstagramやTikTokを活用し、tiktok 採用動画の定期配信で応募数を増やしたsns採用 成功事例も多く報告されています。こうした運用を効率よく行うには、SNS運用代行 名古屋などのプロフェッショナルに委託するのも効果的です。

SNSの継続的な発信は、企業認知を高め、採用ページへの訪問頻度を増やす大きな力となります。

SNS別の活用ポイント(X(旧Twitter)/Instagram/LinkedIn など)

SNSにはそれぞれ異なる特性があるため、目的に応じて使い分けることが大切です。以下に主なSNSごとの活用ポイントを示します。

| SNS名 | 活用ポイント |

|---|---|

| X(旧Twitter) | 最新情報やリアルタイムの社内の動きを発信しやすく、双方向のコミュニケーションが可能 |

| 写真や動画を中心に、職場の雰囲気やビジュアルでの魅力を伝えやすい | |

| ビジネス層向けに、会社の理念や社員の専門性、業績などをアピールするのに適している |

このように、それぞれのSNSに合った発信を行うことで、情報の届き方と伝わり方に大きな差が出ます。

SNSごとの特徴を理解し、目的に応じた情報発信を行うことが成果につながります。

SNSから採用ページへの導線設計のコツ

SNSと採用ページをつなぐには、ユーザーが自然に遷移できる導線を設計することが重要です。いくら良い投稿をしても、採用ページに誘導できなければ応募にはつながりません。

導線設計のコツとして、次のような方法が効果的です。

- 投稿に採用ページのURLを明記する

- プロフィール欄に常に採用ページへのリンクを設定する

- リンク先のページはモバイル対応で見やすくしておく

- 「詳しくは採用ページへ」などの明確な誘導文を入れる

さらに、キャンペーンやイベントと連動した特設ページを設けると、アクセス数の向上にもつながります。

SNSからスムーズに採用ページへと誘導することで、興味を持った求職者の行動を確実に次のステップへ進められます。

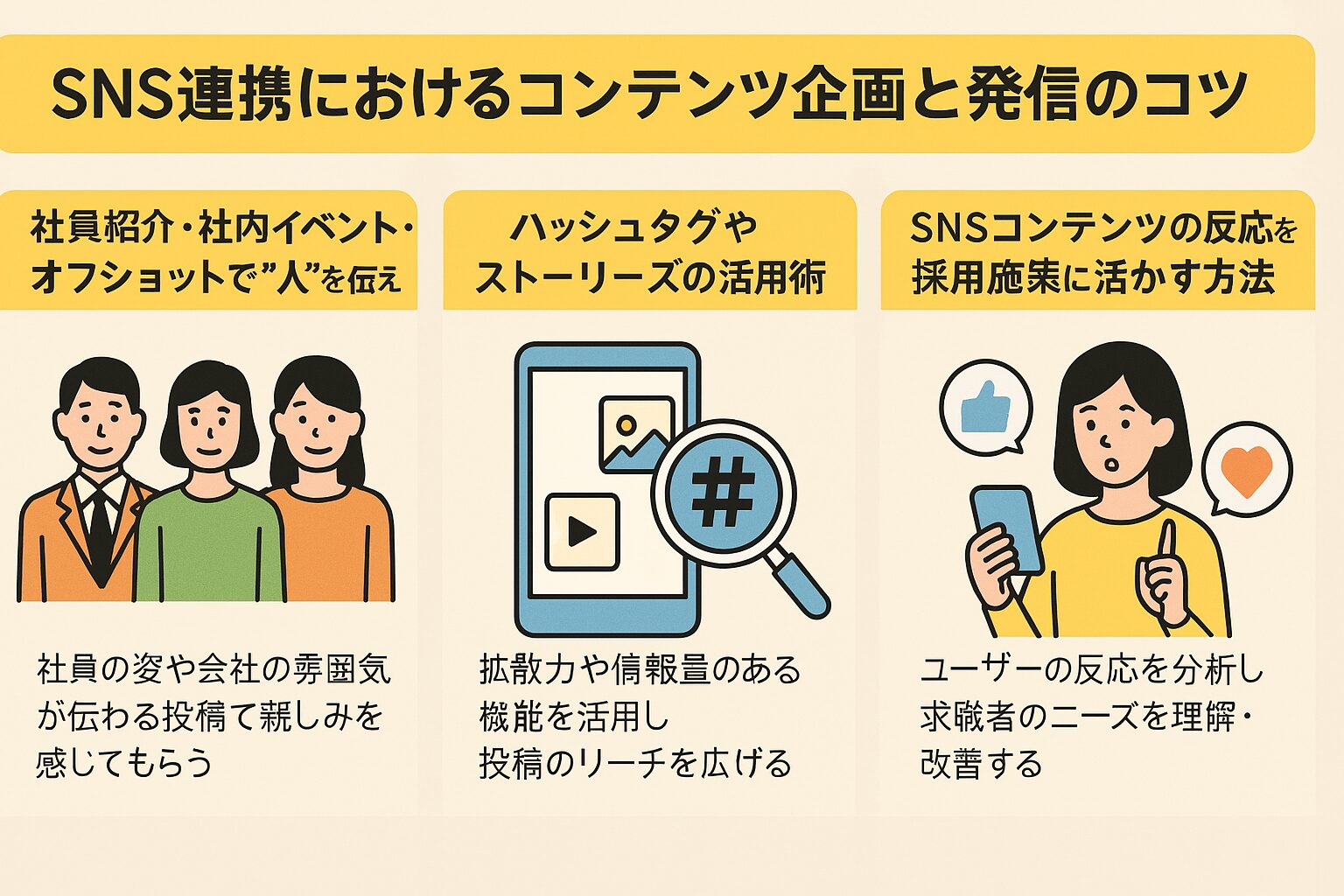

SNS連携におけるコンテンツ企画と発信のコツ

SNSと採用ページを連携させるだけでは、成果は限定的です。求職者の心に届くためには、SNSで発信するコンテンツの質と工夫が求められます。中でも、企業の日常や“人”に焦点を当てた投稿は、最も反応を得やすい傾向にあります。企画の段階から目的を明確にし、SNSの特性に合った発信を行うことで、採用活動の成果につながります。

継続的かつ戦略的なコンテンツ企画が、SNS活用の成功を決定づけます。

社員紹介・社内イベント・オフショットで“人”を伝える

企業の印象を左右する最大の要素は「働く人」です。社員の姿を見せるコンテンツは、求職者にリアルなイメージを与え、親しみを生みます。

特に反応が高いコンテンツには次のようなものがあります。

- 社員インタビュー(仕事内容や入社理由)

- 社内イベントの様子(歓迎会・研修・表彰など)

- 仕事中や休憩中の自然なオフショット

こうした投稿は、企業文化やチームの雰囲気を直感的に伝える力を持っています。飾らない“素の姿”が伝わることで、共感と信頼を獲得できます。

社員を前面に出した投稿は、企業の魅力を人を通して伝える最も効果的な方法です。

ハッシュタグやストーリーズの活用術

SNSで多くの人に見てもらうには、発信方法にも工夫が必要です。とくにハッシュタグとストーリーズは、拡散や印象付けに有効です。

以下に効果的な活用術をまとめます。

- 「#採用情報」「#社風が自慢」など、ターゲットに合ったキーワードを使う

- オリジナルのハッシュタグをつくり、投稿に一貫性を持たせる

- InstagramやFacebookのストーリーズで、短期的な情報を気軽に発信する(※継続運用にはInstagram運用代行 名古屋の活用もおすすめ)

- ストーリーズのハイライト機能で、アーカイブとして残す

ハッシュタグは検索や発見につながり、ストーリーズは“今”の会社の雰囲気を届けるツールとして優秀です。

発信方法を工夫することで、情報がより多くの人に届き、記憶に残る可能性が高まります。実際にこうした取り組みで成果を上げたsns採用 成功事例も増えています。

SNSコンテンツの反応を採用施策に活かす方法

SNSで得られる「いいね」やコメントなどの反応は、単なる数値ではありません。求職者が何に興味を持ち、どんな内容に惹かれているかを知る貴重なデータです。

採用施策に活かすには、以下のような取り組みが効果的です。

- 反応が多かった投稿の傾向を分析し、コンテンツの改善に活かす

- フォロワーの属性や関心に合った内容を増やす

- SNSでの質問やコメントを採用ページのQ&Aに反映する

これにより、求職者のニーズを的確に反映した採用活動が可能になります。

SNSの反応は、応募者の“声”として活用することで、ページ改善や施策の最適化に役立ちます。

実際の事例に学ぶ!採用ページ×SNS連携の成功パターン

理論だけでは、実際にどう成果が出るのか想像しにくいものです。そこで注目したいのが、採用ページとSNSをうまく連携させ、成果を上げた実例です。特に大手企業に限らず、中小企業でもSNSを活用して応募数や認知度を大きく伸ばしたケースが増えています。実際の成功パターンからは、自社に取り入れられるヒントが多く見つかります。

実践的な事例を参考にすることで、自社の採用戦略に現実的なアイデアを取り入れられます。

中小企業でも成果を出した成功事例3選

人手も予算も限られた中小企業でも、工夫次第でSNS×採用ページの効果を高めた例があります。以下に3つの具体事例を紹介します。

- 1. 地域密着型飲食店

Instagramで社員の手作り料理や賄い写真を定期投稿し、応募が2倍に増加。職場の雰囲気が「親しみやすい」と反響。 - 2. IT系スタートアップ

X(旧Twitter)で開発日誌や失敗談を公開し、エンジニアからの応募が急増。共感とリアリティがポイントに。 - 3. 製造業の町工場

Facebookでベテラン社員の紹介を行い、「人を大切にする会社」として注目。定年後再就職を希望する層から人気を集めた。

これらの事例に共通するのは、「現場のリアルを見せること」「等身大の情報発信」「継続性」の3点です。

中小企業だからこそ、親近感や実直さを伝えるSNS活用が功を奏します。

業界別に見る効果的なSNS施策とは?

業界によって、採用ターゲットや求められる情報が異なるため、SNSの使い方も工夫が必要です。それぞれの業界に合った施策を実施することで、より高い成果が期待できます。

以下に代表的な業界ごとの有効な施策を示します。

| 業界 | 効果的なSNS施策 |

|---|---|

| 飲食・サービス業 | Instagramで店内の様子やスタッフの笑顔を投稿。親しみやすさを伝える。 |

| IT・Web業界 | X(旧Twitter)で日々の業務や技術情報を発信。同業のフォロワーからの応募を狙う。 |

| 教育・福祉 | Facebookで保護者や関係者との関係構築を図り、信頼感を醸成。地域とのつながりを重視。 |

| 製造・物流 | YouTubeやInstagramで作業風景や設備紹介を発信。働く環境の安心感をアピール。 |

このように、ターゲットに合わせて媒体や投稿内容を工夫することで、求職者の興味を引きつけることが可能です。

業界特性に合ったSNS活用を行えば、より効果的に求職者とつながることができます。

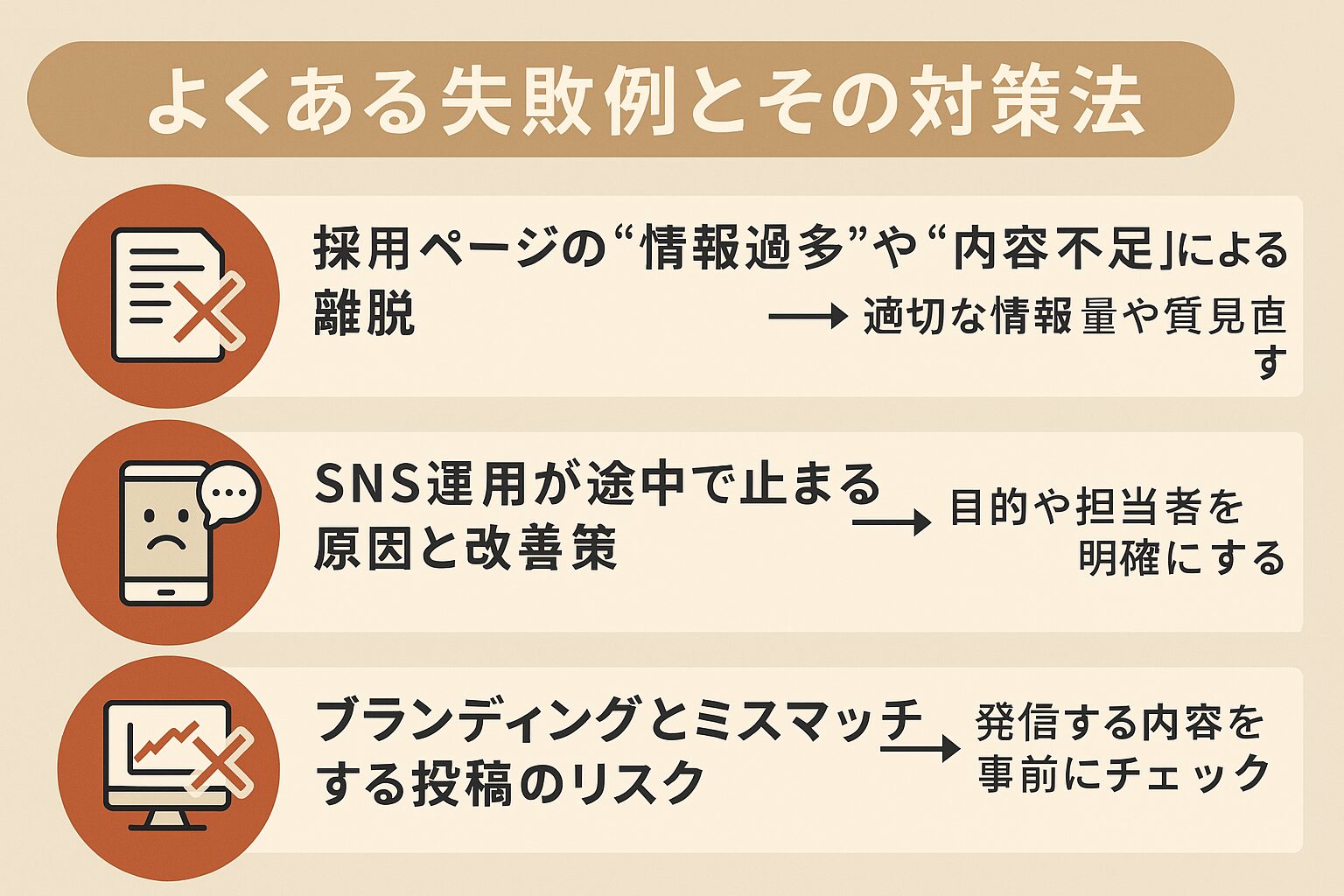

よくある失敗例とその対策法

採用ページやSNSを活用しても、思ったような効果が得られないケースは少なくありません。その原因の多くは、情報設計や運用方法における基本的なミスにあります。ありがちな失敗例とその対策を知ることで、同じ過ちを回避し、成果につなげることが可能です。特に「見せ方」「続け方」「伝え方」の3点に注意することが重要です。

よくある失敗を未然に防ぐことで、採用施策の成功率を高めることができます。

採用ページの“情報過多”や“内容不足”による離脱

採用ページでよく見られる問題のひとつが、情報量のバランスの悪さです。内容が多すぎると読み疲れてしまい、逆に情報が少なすぎると不安になってしまいます。

情報過多による離脱が起こる原因は次のとおりです。

- 文章が長すぎて要点がわかりにくい

- 似た内容が複数ページに分かれている

- 画像や動画が多く、ページが重い

一方、内容不足による問題には以下があります。

- 仕事内容や条件の詳細が不明確

- 職場の雰囲気や特徴が伝わらない

- 更新されておらず、古い情報のまま

対策としては、「コンテンツの優先順位を決める」「見出しごとに要点を絞る」「ユーザー視点で情報の量と質を見直す」ことが有効です。

読みやすさと必要情報のバランスを整えることで、離脱を防ぎ、応募につながります。

SNS運用が途中で止まる原因と改善策

採用活動にSNSを取り入れても、途中で更新が止まってしまうケースは非常に多いです。運用が続かない主な理由は、運用体制や目的の不明確さにあります。

更新停止につながる要因は次のとおりです。

- 担当者が業務と兼任で時間を確保できない

- 投稿内容のネタが尽きる

- 効果がすぐに出ず、モチベーションが下がる

改善策としては、以下のような体制づくりが有効です。

- 複数人で役割を分担し、投稿を持ち回りにする

- 年間や月間の投稿計画を立てて事前準備する

- 「何のために運用するか」をチームで共有する

運用を仕組み化し、目的を明確にすることで、SNSは継続的な採用活動の武器になります。

ブランディングとミスマッチする投稿のリスク

SNSでは、投稿内容が企業のイメージに直結します。ターゲットとずれた発信や、トーンの統一が取れていない投稿は、企業の印象を下げる原因になります。

ミスマッチが起こる主な要因は次のとおりです。

- 社内で基準がなく、投稿内容がばらばら

- 流行を追いすぎて、本来の企業像と乖離する

- ターゲット層が求めていない内容を発信する

このような事態を防ぐには、ブランド方針と投稿方針を一致させることが不可欠です。

- 投稿テーマと口調をガイドラインで統一

- ペルソナに合った企画を軸に発信を組み立てる

- 社内で投稿前のチェック体制を整える

投稿の一貫性を保つことで、信頼感が生まれ、企業ブランディングの強化につながります。

採用ページとSNSを活用した成果を最大化するために

採用ページとSNSを連携しても、目的や計画が曖昧なままでは十分な成果につながりません。大切なのは、施策の効果を数値で可視化し、継続的に改善していくことです。さらに、Web広告やオウンドメディアとの組み合わせで情報の届く範囲を広げることも必要です。変化の激しい採用環境に対応するには、柔軟で戦略的な運用が求められます。

目的を明確にし、効果測定と改善を繰り返すことで、採用活動はより効果的になります。

KPI設定と効果測定でPDCAを回す

成果を出すには、目標(KPI)を定め、その達成状況を定期的に確認することが欠かせません。KPIとは、重要業績評価指標のことで、採用活動の進捗を数値で管理するための基準です。

採用施策における代表的なKPIは以下のとおりです。

- 採用ページのアクセス数

- SNS投稿の表示回数(インプレッション)

- リンクのクリック数

- 応募フォームの送信数

こうした数値を定期的に分析し、問題点を見つけて対策を講じる。このサイクル(PDCA)を繰り返すことで、採用活動の質が向上します。

目標設定と数値の見える化が、戦略的な採用活動の土台となります。

Web広告やオウンドメディアとの併用でさらに拡張

SNSと採用ページの連携に加えて、Web広告やオウンドメディアを活用すると、さらに多くの層にアプローチできます。特にSNS広告は低コストで始めやすく、ターゲットを絞って配信できる点が魅力です。

具体的には、次のような施策が有効です。

- Instagram広告で若年層にアプローチ

- リスティング広告で「業界名+採用」などの検索に対応

- ブログやコラムなどのオウンドメディアで企業文化を深掘り

これにより、採用ページへの流入経路が増え、エンゲージメントの高い求職者との接点を広げられます。

SNS以外のチャネルも組み合わせることで、採用活動の成果を大きく引き上げることが可能です。

定期的な改善と最新トレンドの取り入れ方

採用市場は日々変化しており、以前効果的だった施策が現在では通用しないこともあります。常に改善を意識し、トレンドを取り入れる柔軟さが求められます。

改善を続けるための実践方法は以下のとおりです。

- SNSや採用サイトのアクセスデータを定期的にチェックする

- 求職者の声やアンケートを反映させる

- 他社の採用施策をリサーチして取り入れる

- 新しいSNS機能やフォーマット(リール、ショート動画など)を試す

このような取り組みを継続することで、採用ページやSNSは常に最適な状態に保たれ、成果につながりやすくなります。

変化を恐れず、積極的に改善を重ねることが、採用活動の成功を支えます。

魅力的な採用ページ×SNS連携に関するよくある質問(FAQ)

採用ページとSNSの連携を進める際には、多くの担当者が共通の悩みや疑問を抱えています。このセクションでは、特によくある3つの質問を取り上げ、わかりやすく回答します。疑問点をあらかじめ解消することで、スムーズに施策を進めることができます。

よくある質問を把握しておくことで、計画段階での迷いやトラブルを防ぐことが可能です。

Q. 採用ページと求人媒体の違いは?

採用ページは、自社のWebサイト内に設ける独自の採用情報ページです。一方、求人媒体は、外部の求人ポータルサイト(例:リクナビ、マイナビなど)に求人情報を掲載するサービスです。

両者には以下のような違いがあります。

| 項目 | 採用ページ | 求人媒体 |

|---|---|---|

| 掲載の自由度 | 自由にデザインや内容を設計できる | フォーマットが固定されている |

| 更新のしやすさ | 社内で随時変更可能 | 媒体のルールに従う必要がある |

| ブランド訴求 | 独自の世界観を表現しやすい | 他社と並列で比較されやすい |

採用ページは、企業ブランディングと長期的な採用戦略に強みがあります。

Q. SNSはどれから始めればよい?

SNSの選定は、ターゲットと目的に合わせて行うことが重要です。ただし、初めての場合は、運用しやすく反応が得られやすい媒体から始めるのが効果的です。

おすすめの優先順位は以下のとおりです。

- Instagram:写真で社内の雰囲気を伝えやすく、若年層に効果的

- X(旧Twitter):日常的な発信や最新情報の共有に向いている

- Facebook:30代以上や地域とのつながりを重視する企業向き

- LinkedIn:専門職や海外人材をターゲットにする場合に有効

まずはInstagramやXからスタートし、無理なく継続できる運用体制を整えることが重要です。

Q. 制作費用の目安と期間は?

採用ページやSNSの連携にかかる制作費用と期間は、外注か内製か、またはページのボリュームによって大きく異なります。

おおよその目安は以下のとおりです。

| 内容 | 費用 | 期間 |

|---|---|---|

| 採用ページ制作(5~7ページ) | 30万〜100万円 | 約1〜2ヶ月 |

| 写真・動画撮影(外注) | 10万〜50万円 | 半日〜2日程度 |

| SNS運用代行(1ヶ月) | 10万〜30万円 | 契約期間に応じて変動 |

内製する場合はコストを抑えられますが、社内にリソースや知見が必要です。外注の場合はクオリティとスピードが確保されます。

予算と目的に合わせて、最適な制作体制を選ぶことが成功への第一歩です。

コメント