最近、思うように人材が集まらないと感じていませんか?

採用市場は、求職者の価値観の変化や情報収集の手段の多様化により、大きく様変わりしています。中でも注目されているのが、SNSを活用した採用手法です。

この記事では、採用市場の最新トレンドとSNS採用の基本、活用ポイントをわかりやすく解説します。これからの採用活動に備えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

採用市場は今どう変わっている?最新トレンドを解説

採用市場では、時代の変化にともなって企業と求職者の関係が大きく変わっています。従来のように企業が一方的に選ぶ採用手法ではなく、求職者も企業を「選ぶ立場」になりつつあります。変化の背景には、価値観の多様化やテクノロジーの進化があります。

採用活動を成功させるには、この変化を正しく理解し、新しいトレンドに対応した戦略が必要です。

求職者の価値観の変化と「個人重視」の傾向

今の求職者は、給与や待遇だけでは仕事を選びません。「自分らしさ」や「生きがい」を大切にする価値観が広がっているからです。

この変化の背景には、働き方改革やコロナ禍の影響があります。テレワークや副業など多様な働き方が浸透し、生活と仕事のバランスを重視する傾向が強まりました。

実際に求職者は、以下のような視点で企業を見ています。

- 会社の理念や雰囲気が自分と合っているか

- やりがいを感じられる仕事か

- 成長できる環境があるか

これらは、個人の価値観に合うかどうかを見極める基準です。

企業は、単に条件を提示するだけでなく「どんな人に来てほしいか」を明確に示すことが重要です。

ミスマッチ防止の重要性と「情報の透明化」

採用後の早期退職が増えている原因のひとつが「ミスマッチ」です。応募時に期待した内容と、実際の職場が大きく異なると、求職者の不満につながります。

この問題を防ぐには、情報をできるかぎり正確に伝えることが大切です。具体的には、以下のような情報を開示する企業が増えています。

- 社内のリアルな様子(写真や動画)

- 先輩社員の声やインタビュー

- 働き方やキャリアパスの実例

とくにSNSや採用サイトを使えば、文章だけでは伝わらない社風や雰囲気まで届けることができます。

こうした情報発信を継続的かつ戦略的に行うために、「SNS運用代行 名古屋」などの専門サービスを導入する企業も増えています。

正直な情報提供が、入社後のギャップを防ぎ、長期的な定着につながります。

若年層を中心に増えるSNS利用と情報収集の手段

10代から30代の若い世代では、SNSが日常生活の一部となっています。情報収集の手段としても、検索エンジンではなくSNSを使う人が増えています。

これは採用活動にも大きく関係します。企業のSNSアカウントを通じて、仕事の魅力や社員の人柄を感じ取っている求職者が多いからです。

たとえば以下のようなSNS活用が効果的です。

- Instagramで職場の雰囲気をビジュアルで伝える(※効率的な運用にはInstagram運用代行 名古屋の活用も有効)

- X(旧Twitter)で日常の出来事やイベントを共有する

- TikTokで社員インタビューや仕事風景を動画で配信する(※訴求力を高めるにはtiktok 採用動画の企画が効果的)

このように親しみやすい投稿を続けることで、企業のファンになってもらえる可能性が高まります。実際に、こうしたアプローチで応募数が増加したsns採用 成功事例も報告されています。

若年層へのアプローチには、SNSを積極的に活用することが必須の時代です。

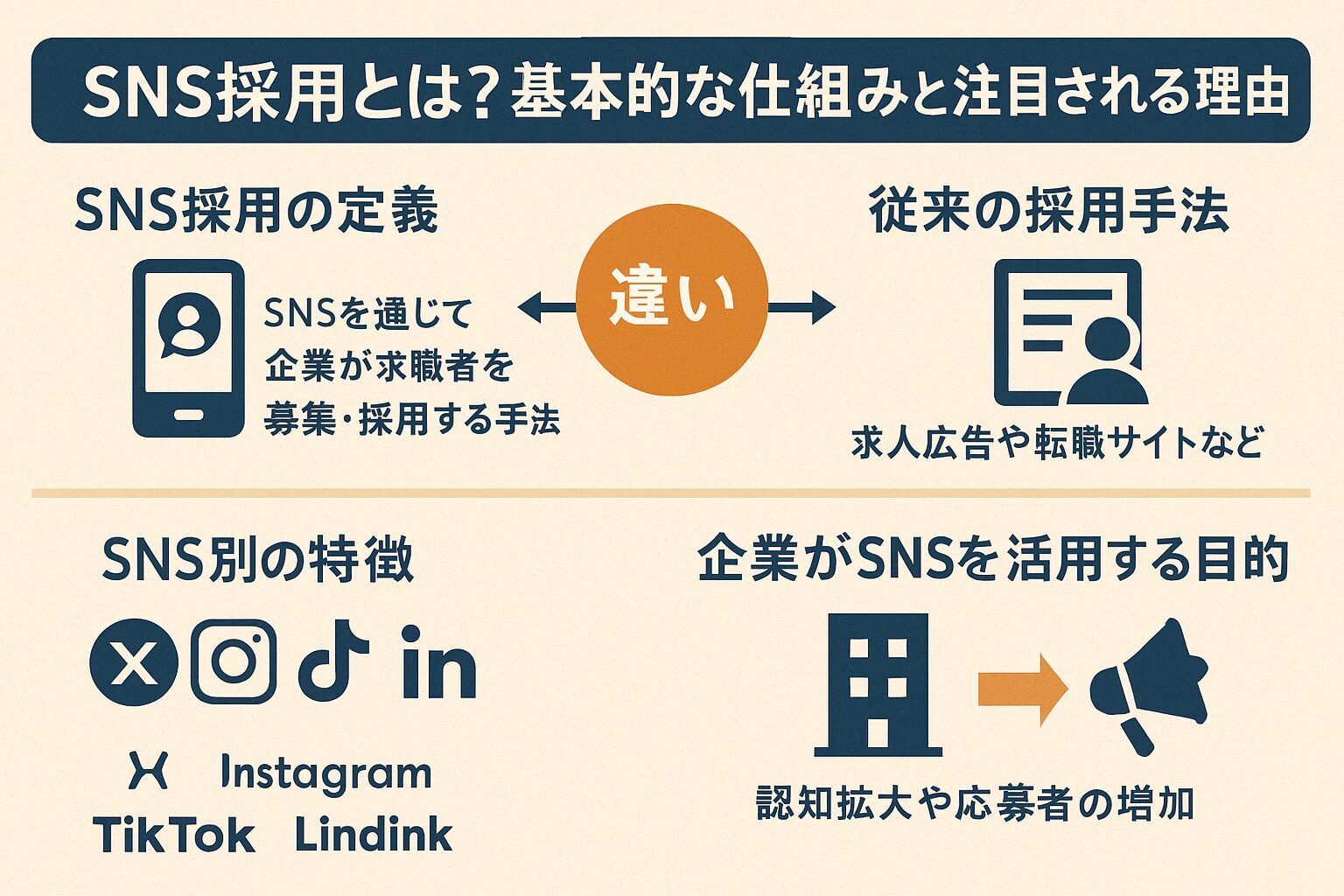

SNS採用とは?基本的な仕組みと注目される理由

採用活動の現場では、SNSを活用した新しい手法が注目を集めています。特に若年層を中心に、SNSを通じた企業との接点が増えており、「SNS採用」という言葉が広がっています。従来の採用方法と比較して、SNS採用はより柔軟で、リアルな情報を伝えられる点が特徴です。

企業が求職者とつながるために、SNSは今や欠かせない存在となっています。

SNS採用の定義と、従来の採用手法との違い

SNS採用とは、X(旧Twitter)やInstagramなどのソーシャルネットワークサービスを通じて人材を集める手法です。求人情報の発信だけでなく、企業の雰囲気や働く人の魅力を伝える手段としても活用されています。

従来の採用手法との違いは、以下の3点です。

- 求人広告のように一方通行ではなく、双方向のやり取りができる

- 職場のリアルな情報を発信しやすい

- 拡散力があり、多くの人に届く可能性がある

このような点から、SNS採用は単なる「求人手段」ではなく、企業の魅力を伝える広報活動としても期待されています。

人を集めるだけでなく、企業ブランドを育てる手法としても注目されています。

SNS別の特徴(X(旧Twitter)、Instagram、TikTok、LinkedInなど)

SNS採用では、どのSNSを使うかによって届けられる層や効果が異なります。以下は主要なSNSの特徴です。

| SNS | 特徴 | 向いている採用活動 |

|---|---|---|

| X(旧Twitter) | 拡散力が高く、リアルタイムな情報発信が可能 | 短期イベントや日常の雰囲気共有 |

| 写真や動画によるビジュアル訴求に強い | オフィスや職場の雰囲気紹介 | |

| TikTok | 若年層に人気、動画でインパクトを与えやすい | 社員紹介や業務の様子を面白く伝える |

| ビジネス特化、職歴やスキルに注目 | 専門職や管理職のスカウト |

どのSNSを選ぶかは、企業の採用ターゲットや伝えたい情報によって異なります。

SNSごとの特性を理解し、目的に合った使い分けが成果につながります。

企業がSNSを活用する目的と期待できる効果

企業がSNSを採用活動に取り入れる理由は、応募者を増やすためだけではありません。求職者との接点を増やし、自社の魅力を広く伝えることが大きな目的です。

特に以下のような効果が期待できます。

- 企業の雰囲気や価値観を伝えられる

- SNS経由で企業を知ってもらえる

- 入社前の不安や疑問を減らせる

たとえば、社員の日常を投稿することで「この人たちと一緒に働きたい」と感じてもらえる可能性があります。求人広告では伝わりにくい部分をSNSで補うことができます。

SNSは信頼と親しみを育む「企業の顔」として、採用活動に欠かせない存在です。

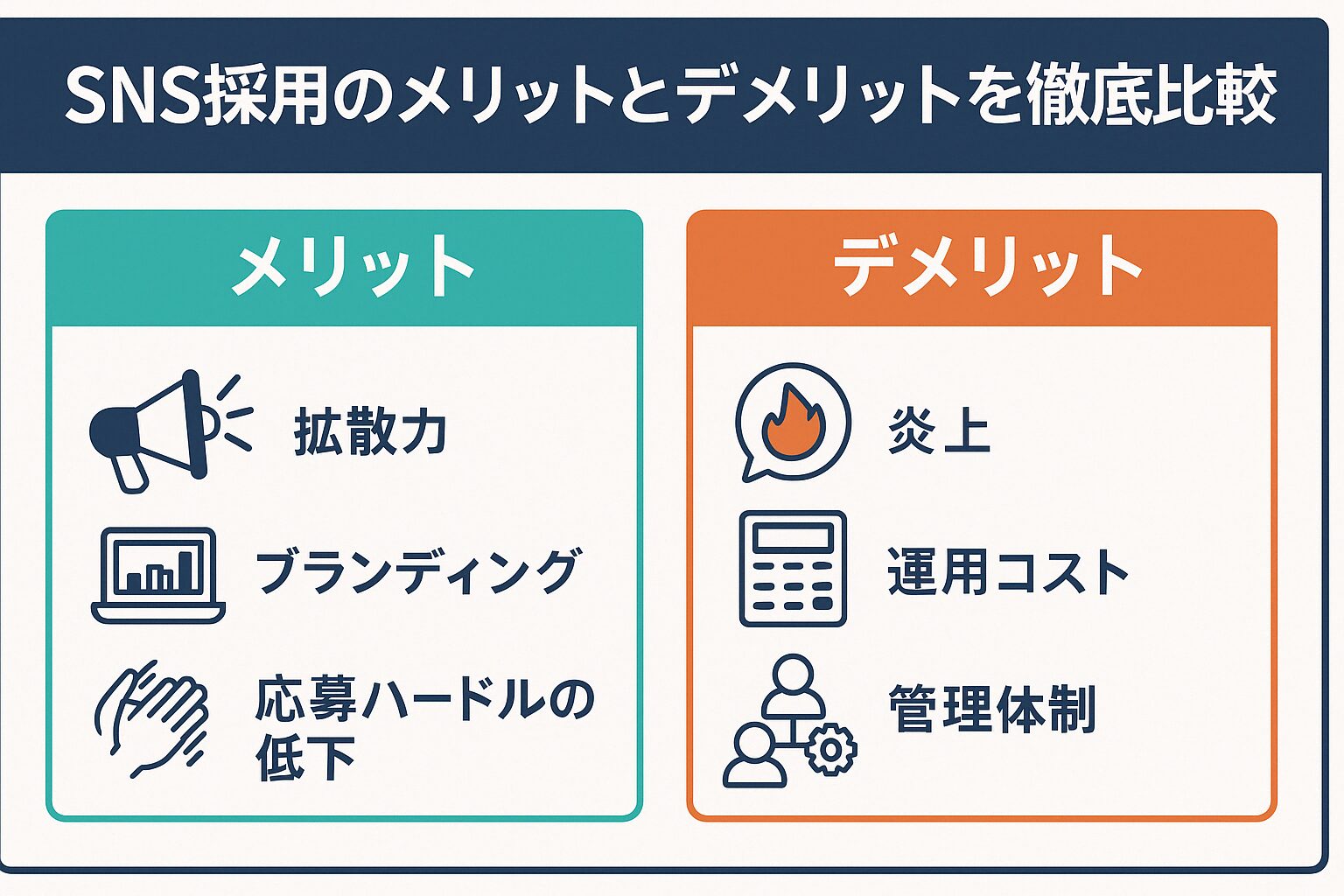

SNS採用のメリットとデメリットを徹底比較

SNS採用は多くの企業で導入が進んでいますが、メリットだけでなくデメリットも存在します。成果を出すためには、長所と短所の両方を正しく理解する必要があります。SNSは手軽に始められる一方で、企業の姿勢や体制が問われる場でもあります。

SNS採用を効果的に活用するには、自社に合ったやり方を見極めることが重要です。

SNS採用の主なメリット(拡散力・ブランディング・応募ハードルの低下)

SNS採用には、従来の手法にはない大きなメリットがあります。特に次の3点が企業にとって魅力的です。

- 情報の拡散力が高い

- 企業ブランディングに役立つ

- 応募までのハードルが低い

まず、SNSでは投稿が「シェア」や「いいね」を通じて多くの人に広がります。その結果、採用情報が自然に拡散され、想定外の層にも届きやすくなります。

次に、日々の発信を通じて企業の雰囲気や考え方を伝えることができます。これにより、企業のブランド価値が高まり、ファンになった人が応募につながるケースもあります。

さらに、応募の手順が簡単になることも強みです。たとえば、DM(ダイレクトメッセージ)でのやりとりからカジュアル面談に進むなど、堅苦しくない流れが実現できます。

SNS採用は、求職者との距離を縮めやすく、企業の魅力を自然に伝えられる手法です。

SNS採用における注意点とリスク(炎上・運用コスト・管理体制)

SNS採用には多くのメリットがありますが、リスクにも目を向ける必要があります。特に以下の点に注意が必要です。

- 投稿内容が炎上する可能性

- 継続的な運用にかかる時間と労力

- 情報管理や対応体制の未整備

炎上とは、不適切な投稿や誤解を招く内容が拡散され、批判を集めてしまうことです。一度炎上すると信頼を取り戻すのが難しくなります。

また、SNSの運用には想像以上の時間がかかります。投稿の準備、コメント対応、データ分析など、日々の管理には一定の人手が必要です。

さらに、個人情報の管理や不適切なコメントへの対応など、社内のルールが曖昧なままだとトラブルの原因になります。

SNS採用では、事前にリスクを想定し、万全な運用体制を整えることが不可欠です。

向いている企業・向いていない企業の違い

SNS採用はすべての企業に適しているとは限りません。向き・不向きが明確に分かれる特徴があります。

向いている企業の特徴は次の通りです。

- 社内の雰囲気や価値観を積極的に発信できる

- 若年層の採用を重視している

- 広報や人事が連携してSNS運用できる体制がある

これらの企業では、SNSを通じて自社の魅力を自然に伝えることができ、採用活動と結びつけやすくなります。

反対に、向いていない企業は次のような傾向があります。

- 情報発信に消極的で更新頻度が低い

- 社内にSNS運用の経験者がいない

- 採用ターゲットがSNSをあまり利用しない層である

このような企業では、SNSを活用しても効果が出にくく、むしろ手間だけが増えてしまうリスクがあります。

SNS採用は、自社の体制と採用ターゲットを見極めたうえで導入すべき手法です。

SNS採用は今後どう進化していくのか?将来の展望

SNS採用は今後も進化を続けていくと予想されています。技術の進歩とともに、採用チャネルはさらに多様化し、求職者との接点も変化しています。これまで主流だった求人サイトや会社説明会に加えて、新しいツールや手法が次々と登場しています。

将来の採用活動では、SNSの特性を最大限に生かした新しい戦略が求められます。

Z世代・α世代の台頭と採用チャネルの多様化

Z世代とは、1990年代後半から2010年頃に生まれた人々を指します。α世代は2010年以降に生まれた世代です。これらの世代は物心ついたときからスマートフォンやSNSに囲まれて育っています。

この世代の就職活動には、次のような傾向があります。

- 検索よりもSNSから情報を得る

- 企業の価値観や雰囲気を重視する

- リアルな声や口コミを重視する

従来の採用手法だけでは、これらの世代の心に届きにくくなっています。そのため、企業はInstagramやTikTokなどのSNSに加えて、YouTubeやDiscordのような新しいコミュニケーションツールも活用し始めています。最近では、こうした若年層に特化した情報発信を強化するために、「SNS運用代行 名古屋」のような専門サービスを利用する企業も増えています。

若い世代に届く採用戦略には、SNSを中心とした情報発信が不可欠です。

動画・ライブ配信を活用した新しいコミュニケーション

近年、動画やライブ配信を採用活動に取り入れる企業が増えています。SNSでは文章だけではなく、映像によって職場の雰囲気や社員の魅力をリアルに伝えることができます。

特に効果的とされている活用例は以下の通りです。

- TikTokやInstagramで「1日の仕事風景」などをショート動画で発信(※魅力的なコンテンツ制作にはTikTok運用代行 名古屋やInstagram運用代行 名古屋の活用も有効)

- YouTubeで社員インタビューや会社紹介をシリーズ化(※YouTube運用代行 名古屋による長尺動画の品質管理も効果的)

- X(旧Twitter)やInstagramでライブ配信によるカジュアルな会社説明会

これにより、求職者は企業の姿を視覚的に理解しやすくなり、ミスマッチを防ぐことにもつながります。実際にこのような取り組みを通じて成果を挙げたsns採用 成功事例も報告されています。

映像を使った採用活動は、信頼と共感を生み、応募への心理的ハードルを下げる効果があります。

AI・チャットボットの導入と採用プロセスの効率化

SNS採用では、AI(人工知能)やチャットボットの導入も進んでいます。これにより、企業は限られた人員でも効率よく採用活動を行うことが可能になります。

実際に導入が進んでいる例としては、以下のようなものがあります。

- InstagramやLINEに設置したチャットボットによる質問対応

- 応募者との初期対応を自動化して、面談までのスピードを短縮

- AIによる応募者データの分析やマッチング

こうした仕組みを取り入れることで、担当者の負担を軽減しつつ、迅速な対応が可能になります。求職者にとっても、気軽に質問や応募ができる環境が整います。

テクノロジーの活用により、SNS採用は「人の力」と「デジタルの力」を融合させた新しい形へと進化しています。

成功している企業事例から学ぶSNS採用のコツ

SNS採用は、工夫次第で大きな成果を上げられる手法です。とくにBtoC企業では日常的な情報発信がしやすく、BtoB企業でもブランディングを通じた認知向上につながります。SNS採用で成功している企業は、単に情報を発信するだけでなく、戦略的にSNSを活用しています。

具体的な成功事例から学ぶことで、自社に合ったSNS採用の方法が見えてきます。

BtoC企業のSNS採用成功事例(例:アパレル・飲食業)

アパレルや飲食業などのBtoC企業は、商品やサービスを通じて生活に密着しているため、SNSとの相性が非常に良好です。とくに以下のような事例が注目されています。

- アパレルブランドがInstagramで社員コーディネートを毎日紹介(※運用が難しい場合はInstagram運用代行 名古屋の利用も効果的)

- カフェチェーンがTikTokで店舗スタッフの働く様子を動画で配信(※映像のクオリティ確保にはTikTok運用代行 名古屋の活用も推奨)

- 飲食店がX(旧Twitter)で新メニュー情報と共に求人を発信

これらの企業では、日常的に職場の様子を発信することで、応募者が「この環境で働きたい」と思える空気を作っています。とくにビジュアル重視のInstagramやTikTokは、店舗の魅力や社員の個性を伝えるのに適しています。

このようなsns 採用 活用の取り組みは、日常に根ざしたリアルな発信が、応募者との距離を縮める鍵になります。

BtoB企業の活用法とブランディング戦略

BtoB企業では、直接サービスを利用する一般消費者との接点が少ないため、SNS採用は難しそうに感じられるかもしれません。しかし実際には、SNSを通じて自社の存在を知ってもらうことで、認知度と信頼性の向上が実現できます。

たとえば以下のような取り組みがあります。

- 製造業の企業がXで技術者のインタビューを連載

- IT企業がYouTubeで開発現場の裏側を紹介

- 建設業がInstagramで施工中の現場風景を発信

このように、業務の裏側や社員の思いを可視化することで、企業の人間味や専門性が伝わります。また、同業界の中で「人を大切にする企業」として認知されることも、採用において大きな強みになります。

BtoB企業こそ、SNSで「見える化」することで採用ブランドを築けます。

採用広報と連動させたSNS活用のポイント

SNS採用を成功させるためには、単発の投稿に頼るのではなく、採用広報と連動させることが重要です。採用広報とは、求職者に向けて企業の魅力やビジョンを伝える広報活動のことです。

効果的な連動方法には次のようなものがあります。

- 採用サイトにSNSの最新投稿を自動表示する

- 定期的に社員のインタビューや仕事風景をシリーズ化して発信

- 内定者や新入社員の声をリアルタイムで共有

こうした取り組みにより、企業全体として一貫したメッセージを届けることができ、求職者に安心感や信頼感を与えられます。また、投稿にストーリー性を持たせることで、読み手の関心を引きやすくなります。

SNSは採用広報の一部として組み込み、企業全体のイメージ発信と連携させることが成功のカギです。

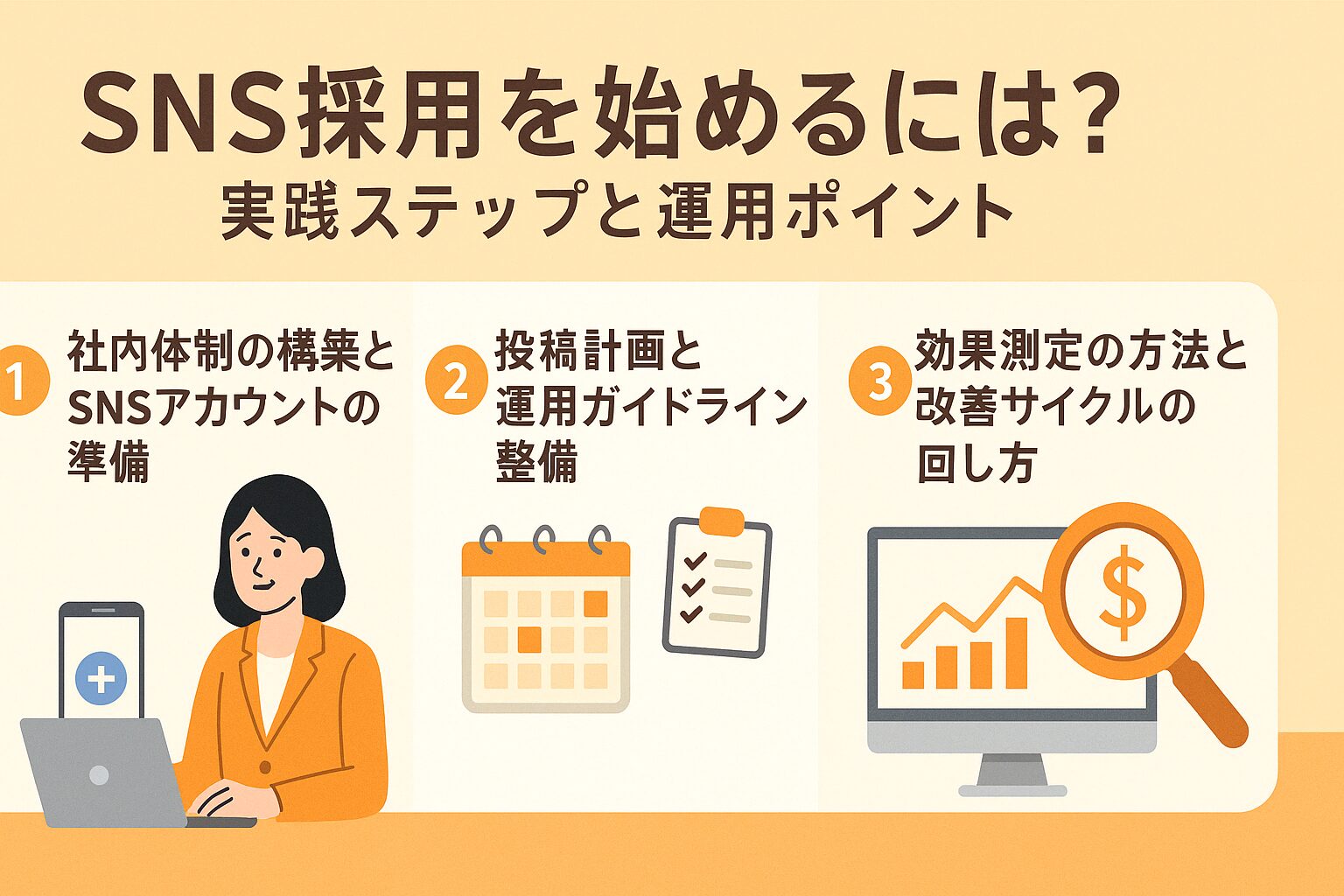

SNS採用を始めるには?実践ステップと運用ポイント

SNS採用を効果的に進めるには、感覚や思いつきではなく、計画的な準備と運用が欠かせません。社内体制の整備から投稿計画、効果の測定まで、段階を踏んで取り組むことで成果を出しやすくなります。

採用活動としてSNSを活用するには、明確な目的と戦略が必要です。

社内体制の構築とSNSアカウントの準備

SNS採用を始める最初のステップは、社内体制を整えることです。誰が投稿を担当するのか、どの部門が関わるのかを明確にします。

基本的な体制の構成例は以下の通りです。

- 投稿作成担当(SNS運用に詳しい広報・人事など)

- 内容の監修担当(責任者またはマネージャー)

- 効果測定担当(運用結果の分析)

体制が決まったら、次にSNSアカウントを開設します。企業名やロゴを統一し、プロフィールには業種や採用情報へのリンクを記載しましょう。

信頼される発信を行うには、整った体制と明確なアカウント設計が不可欠です。

投稿計画と運用ガイドラインの整備

次に必要なのが投稿計画の作成とガイドラインの整備です。思いつきで投稿していては、採用効果を継続的に得ることはできません。

投稿計画には以下の内容を盛り込みます。

- 投稿する曜日と時間

- 内容のカテゴリ(社員紹介・社内イベント・仕事内容など)

- 使用する画像や動画の種類

あわせて、社内で守るべき投稿ルールをまとめた「運用ガイドライン」も作成しましょう。たとえば、禁止ワード、表現のトーン、コメント対応方針などを明記しておくと安心です。

継続的な運用には、計画性と共通認識を持つ仕組みが重要です。

効果測定の方法と改善サイクルの回し方

SNS採用では、投稿することが目的ではありません。どのような投稿が成果に結びついているかを測定し、改善につなげることが欠かせません。

効果測定で見るべき指標は以下の通りです。

- インプレッション数(表示された回数)

- エンゲージメント数(「いいね」「コメント」「シェア」など)

- 応募やカジュアル面談の数

これらの数値を定期的に集計し、反応がよかった投稿の傾向を分析します。結果をもとに投稿内容を見直し、改善サイクルを繰り返すことが、長期的な成果につながります。

成果の出るSNS採用は、振り返りと改善を習慣にすることがカギです。

よくある質問・誤解されがちなSNS採用のポイント

SNS採用は比較的新しい手法であるため、誤解されている点や疑問に感じる点が多くあります。正しい知識を持たずに始めてしまうと、期待した効果が得られなかったり、トラブルにつながる可能性があります。ここでは、よくある質問を取り上げながら、SNS採用に対する誤解を解消していきます。

正しい理解をもとに取り組むことで、SNS採用の効果を最大限に引き出せます。

SNS採用は費用がかからないって本当?

「SNS採用は無料でできる」と思われがちですが、実際には費用がかかる場合もあります。たしかにアカウントの開設や投稿自体は無料です。しかし、継続的な運用や効果を高めるためには、さまざまなコストが発生します。

主な費用項目は以下の通りです。

- 投稿用の写真や動画の制作費

- 運用を任せる人材の人件費

- 広告配信にかかる費用

とくに成果を早く出したい場合は、SNS広告を活用するケースが多く、その際には明確な予算設定が必要になります。

SNS採用は「無料で始められるが、効果を高めるにはコストがかかる」と理解すべきです。

採用担当が運用しないとダメ?チーム体制の考え方

SNS採用は採用担当が1人で運用するものと思われがちですが、実際には複数名によるチーム体制が理想的です。採用担当だけでは、広報的な視点やクリエイティブな投稿づくりに限界があるためです。

SNS採用における理想的なチーム構成は次の通りです。

- 採用担当:目的設定や応募者対応を担当

- 広報担当:投稿内容の設計や企画立案を担当

- デザイナーまたは編集担当:画像や動画などの制作を担当(※必要に応じてSNS運用代行 名古屋を活用することでリソースの補完も可能)

このように役割を分けることで、投稿の質が安定し、対応もスムーズになります。また、投稿の頻度や内容に偏りが出にくくなるメリットもあります。

SNS採用は、採用・広報・制作が連携したチーム体制で行うことで、効果が高まります。実際にこの手法で成果を上げたsns採用 成功事例も多く見られます。

炎上リスクを避けるにはどんな準備が必要?

SNSを使ううえで最も懸念されるのが「炎上」です。炎上とは、不適切な投稿や誤解を招く発言が急速に広がり、企業への信頼を損なう事態を指します。

炎上を防ぐには、事前の準備と社内の意識共有が不可欠です。具体的な対策として以下のようなものがあります。

- 投稿前のチェック体制を整える

- 社内用ガイドラインを設け、禁止表現や対応ルールを明確にする

- コメント対応の基本方針を定め、担当者を明確にする

また、万が一炎上が発生した場合に備えて、初期対応の流れをマニュアル化しておくことも重要です。沈黙せず、事実をもとに冷静に対応することが信頼回復への第一歩となります。

炎上を完全に防ぐことは難しくても、備えることで被害を最小限に抑えられます。

SNS採用とあわせて活用したい他の採用チャネル

SNS採用は非常に効果的な手法ですが、それだけでは十分でないケースもあります。複数の採用チャネルを組み合わせることで、より幅広い層へアプローチでき、採用活動の成功率も高まります。ここでは、SNS採用と相性のよい採用チャネルを3つ紹介し、連携の方法について解説します。

各チャネルの特性を理解し、役割を分担させることで、採用の成果が飛躍的に向上します。

オウンドメディアリクルーティングとの相性

オウンドメディアリクルーティングとは、企業が自社で運営する採用サイトやブログ、社員インタビュー記事などを通じて、求職者へ情報を届ける採用手法です。

SNS採用と組み合わせることで、以下のような相乗効果が生まれます。

- SNSで興味を持った求職者を、オウンドメディアに誘導できる

- SNSでは伝えきれない詳細な情報を、記事で補える

- 企業文化や働く人の姿勢を、深く理解してもらえる

たとえば、SNSで社員の一言コメントを投稿し、詳細なインタビュー記事へのリンクを付けることで、閲覧数や応募数の向上につながります。

SNSは「きっかけ」、オウンドメディアは「理解と納得」を得る場として役割分担ができます。

ダイレクトリクルーティングとの使い分け

ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者へ直接アプローチし、採用につなげる手法です。採用媒体に登録された人材に対し、企業側からスカウトメールを送るのが一般的です。

SNS採用との違いと使い分け方は次の通りです。

- SNS採用:自然な接触と企業ブランディングに向いている

- ダイレクトリクルーティング:即戦力や専門職へのアプローチに適している

SNSでは企業の雰囲気や価値観に共感した層から応募が集まりやすく、ダイレクトリクルーティングではスキルや経験に基づいた人材に確実に届きます。

目的に応じてSNSとダイレクトリクルーティングを使い分けることで、ターゲット層を的確に採用できます。

採用イベントやインターンとの連携活用法

リアルな接点が生まれる採用イベントやインターンも、SNSと連携させることで相乗効果が高まります。SNS上で告知・報告・参加者の声を発信することで、イベントの価値が大きく広がります。

具体的な連携方法の例は以下の通りです。

- イベント開催前:SNSで事前告知と参加者募集を行う

- イベント開催中:リアルタイム投稿で当日の様子を紹介する

- イベント後:参加者の感想やレポートを投稿して興味を引き続ける

また、インターンに参加した学生がSNSで体験を発信することで、企業の魅力が第三者の視点で広まる効果も期待できます。

リアルな接点とSNSの拡散力を組み合わせることで、信頼性と認知度を同時に高められます。

まとめ|SNS採用の可能性を理解し、戦略的に活用しよう

この記事では、変化する採用市場の背景と、SNS採用の基本や運用ポイント、成功事例まで幅広く解説しました。

・求職者の価値観や情報収集手段の変化

・SNS採用の仕組みと主要チャネルの特徴

・メリットとリスクの比較

・成功企業の具体例と運用体制の整備方法

・オウンドメディアやインターンとの組み合わせ活用

採用市場が多様化する中で、SNS採用は今後ますます重要になります。自社に合った媒体を選び、継続的な運用と改善を意識することで、効果的な採用活動が実現できます。新たな採用戦略の一歩として、ぜひ本記事の内容を実践に活かしてみてください。

コメント