「SNSを使った採用ってどう始めればいいのだろう」「応募は来るけれど、求めていた人材と違う…」

このようなお悩みはありませんか?

SNS採用は、ターゲットに直接アプローチできる手法として注目されています。企業の魅力を日常的に発信することで、価値観の合う人材と出会いやすくなります。

この記事では、SNS採用に取り組む企業の担当者向けに、人材の質を高めるための工夫や注意点を詳しく解説します。SNS採用を成功に導きたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

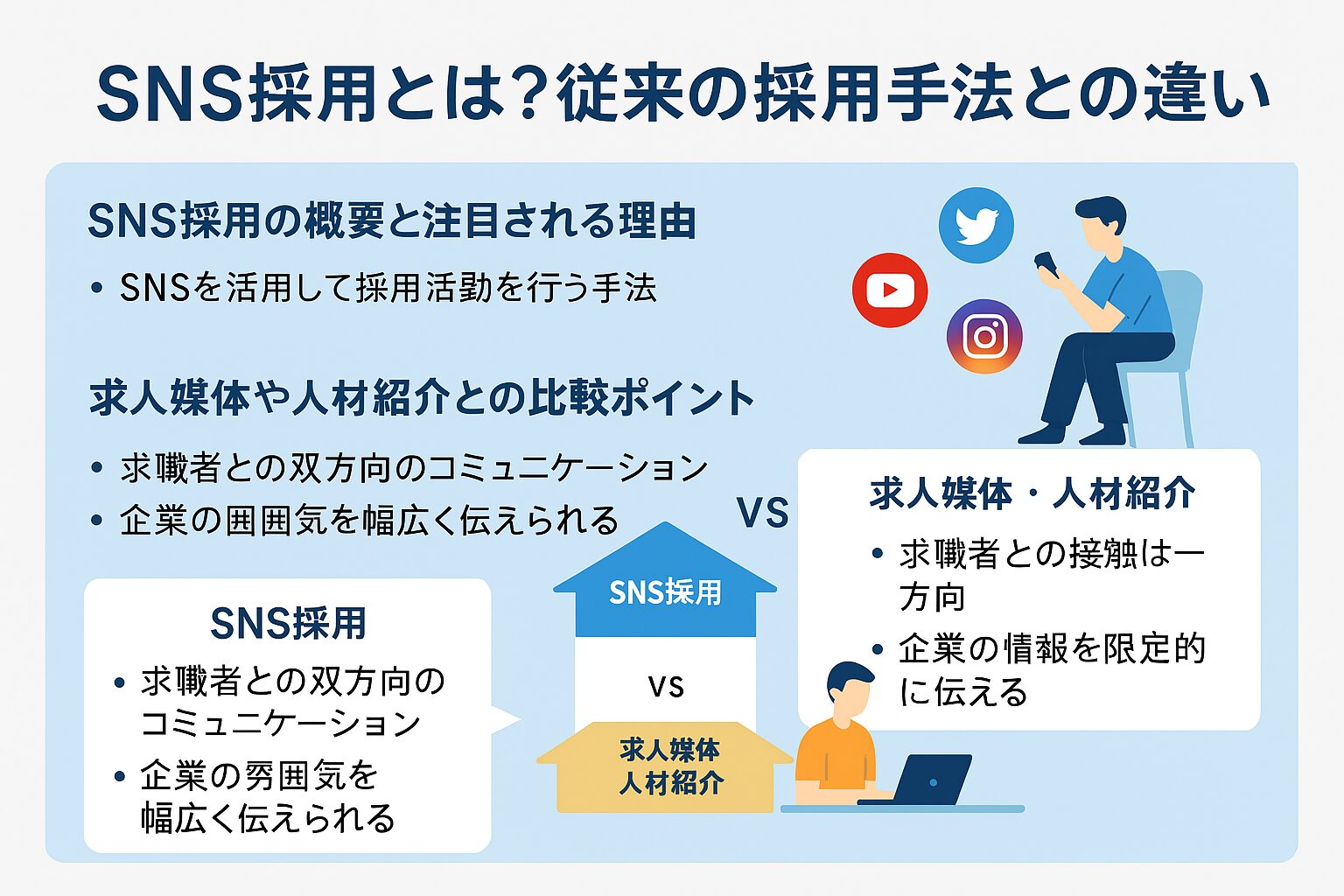

SNS採用とは?従来の採用手法との違い

SNS採用は、これまでの求人媒体とは異なるアプローチで人材を集める方法です。近年では企業のブランディングにもつながる手法として注目が高まっています。

SNS採用の概要と注目される理由

SNS採用とは、InstagramやX(旧Twitter)、TikTok、LinkedInなどのSNSを通じて、企業が直接求職者にアプローチする採用方法です。

これまでのように求人広告を掲載して応募を待つのではなく、自社の価値観や職場の雰囲気を日々の投稿で伝え、求職者との接点をつくります。

最近では、こうした戦略的な発信を継続的に行うために、「SNS運用代行 名古屋」といった専門サービスを活用する企業も増えています。

SNS採用が注目される理由は、以下のようなポイントにあります。

- 企業のリアルな姿を伝えられる

- 採用ターゲットに合った層へ直接リーチできる

- 広告費を抑えて継続的な接触が可能

たとえばInstagramでは写真や動画で職場の雰囲気を伝えることができ、Xでは社員の声や会社の取り組みをリアルタイムで発信できます。

SNS採用は、企業の個性を伝えやすく、ミスマッチを減らせる手法として広がっています。

求人媒体や人材紹介との比較ポイント

SNS採用と求人媒体・人材紹介サービスでは、アプローチの仕方や得られる人材の特徴が異なります。違いを理解することで、SNS採用の効果をより引き出せます。

以下に主な違いを示します。

| 採用手法 | 特徴 | 費用 |

|---|---|---|

| 求人媒体 | 広告枠に情報を掲載して応募を待つ | 広告掲載費が必要 |

| 人材紹介 | エージェントが候補者を紹介 | 採用成功時に紹介手数料が発生 |

| SNS採用 | SNS上で企業自ら発信・アプローチ | 運用コスト中心で低コスト |

SNS採用は広告費がかからない一方で、日々の運用と発信の工夫が求められます。

受け身ではなく、企業が主導して魅力を伝える姿勢が、SNS採用では重要です。

SNS採用が向いている業種・職種とは

SNS採用は、すべての業種・職種に適しているわけではありません。特に効果が高いのは、以下のような業種です。

- クリエイティブ職(デザイナー、動画編集者など)

- 接客・サービス職(飲食、アパレルなど)

- ベンチャー企業やスタートアップ

これらの職種では、職場の雰囲気や社員の人柄が採用に大きな影響を与えるため、SNSでの発信が非常に有効です。

たとえば飲食店では、店内の様子やスタッフの笑顔を投稿することで、共感を持った応募が期待できます。

感覚や価値観が合う人材を集めたい企業にとって、SNS採用は最適な方法です。

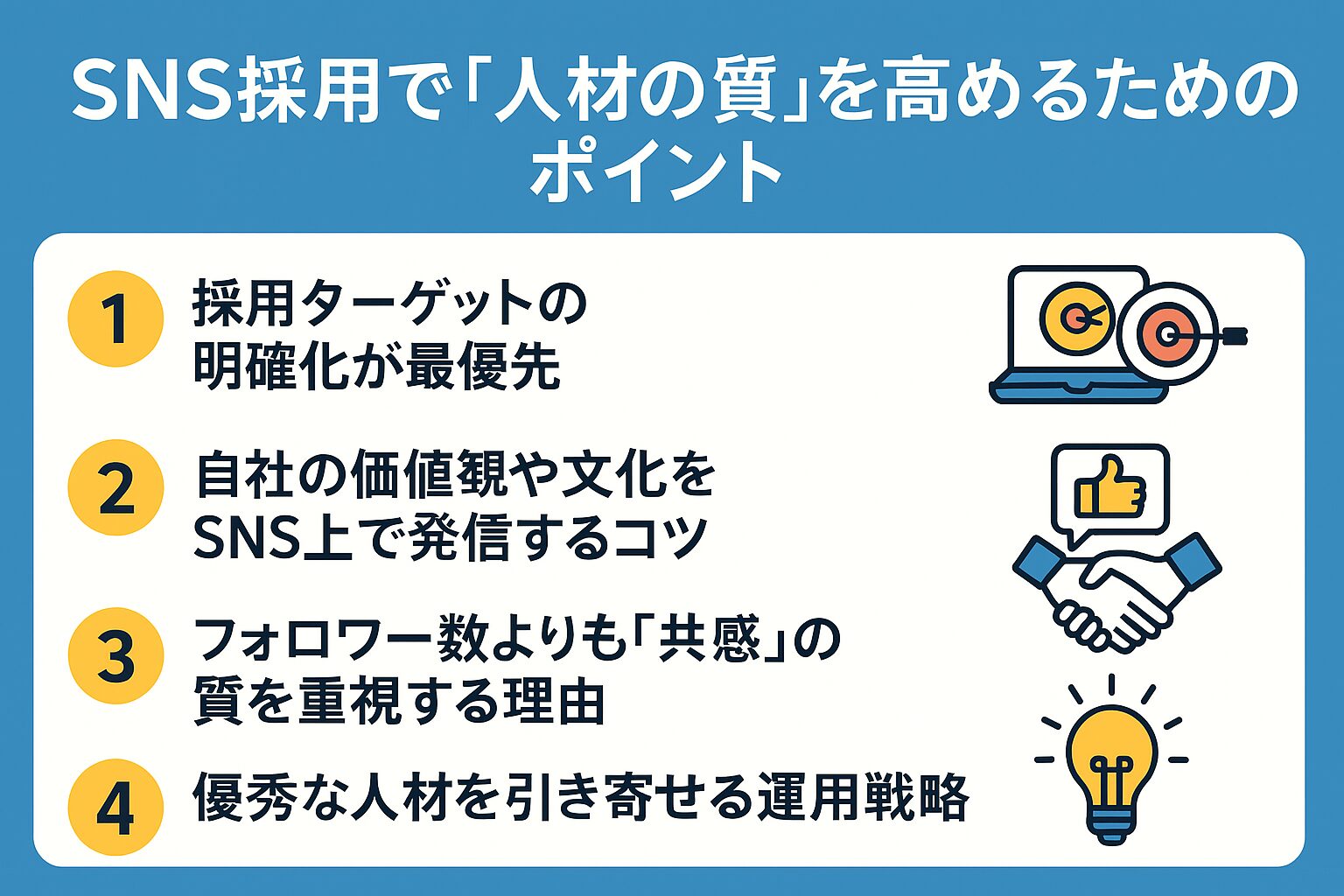

SNS採用で「人材の質」を高めるためのポイント

SNS採用を成功させるには、ただ応募数を増やすだけでは不十分です。本当に必要なのは、会社と価値観が合う「質の高い人材」を集めることです。ターゲットの明確化や発信の工夫によって、採用の精度を大きく上げられます。

採用ターゲットの明確化が最優先

人材の質を高めるには、最初に「どんな人材が必要か」をはっきりさせる必要があります。これが曖昧なままだと、SNSで発信する内容もぶれてしまい、誰にも響かない投稿になってしまいます。

採用ターゲットを明確にするには、以下のような要素を整理すると効果的です。

- どんな価値観や行動特性を持っているか

- どのような仕事観を大切にしているか

- 普段どんなSNSを使っているか

たとえば「チームワークを重視する職場」に合う人材を採用したい場合、協調性や対人スキルに関心が高い層をターゲットに設定し、それに響く投稿内容を考えることが重要です。

採用ターゲットが明確であればあるほど、投稿の方向性が定まり、求める人物像と出会いやすくなります。

自社の価値観や文化をSNS上で発信するコツ

SNS採用でミスマッチを防ぐには、社内の雰囲気や価値観を日々の投稿から伝えることが大切です。求職者は「この会社に合うか」を慎重に見ています。

自社の文化を伝えるには、以下のようなコンテンツが効果的です。

- 社員インタビューや1日の仕事風景

- 社内イベントの様子

- 新しい取り組みや制度の紹介

たとえば「挑戦を歓迎する文化」がある会社であれば、新しいプロジェクトに若手社員が参加している様子を投稿することで、行動的な人材に刺さる内容になります。特に映像での発信が効果的な場合は、tiktok 採用動画などの形式も取り入れると効果が高まります。

実際の社内の姿をありのままに発信することで、価値観の合う人材との接点が生まれます。

こうした取り組みを成功させたsns採用 成功事例も増えており、今後の採用活動の柱として注目されています。

フォロワー数よりも「共感」の質を重視する理由

SNS採用では、フォロワー数の多さに目が向きがちですが、重要なのは投稿に「共感」してくれる人がどれだけいるかです。フォロワーが多くても、発信内容に興味を持たれていなければ意味がありません。

共感を生むには、以下の視点を持つことが大切です。

- 企業の言葉で伝える

- リアルなエピソードを含める

- 人間味を感じられる内容にする

たとえば、上司との雑談や失敗から学んだことなど、日常の小さな話題も共感を生みやすくなります。

表面的なフォロワーよりも、自社の考え方に心から共感してくれる人を集めることが、質の高い人材の獲得につながります。

SNS別に見る!優秀な人材を引き寄せる運用戦略

優秀な人材を惹きつけるには、SNSごとの特性を理解したうえで、適切な情報発信を行う必要があります。SNSごとにユーザー層や閲覧スタイルが異なるため、それぞれの媒体に合った戦略が成果を左右します。

Instagramでビジュアル訴求するポイント

Instagramは視覚的な情報に強く、ビジュアルを活かして企業の雰囲気を伝えるのに最適な媒体です。特に20〜30代を中心とした若年層のユーザーが多く、職場の空気感や人間関係を重視する応募者に効果があります。SNSを使った採用戦略においても、Instagramの活用は欠かせません。

効果的な運用には以下のような工夫が求められます。

- オフィスや店舗の写真を明るく自然に見せる

- 社員の笑顔や会議の様子をストーリーズで紹介

- 統一感のあるフィードデザインで世界観を表現

たとえば、カフェチェーンが店内の雰囲気やスタッフの働く様子を毎日投稿することで、応募者に「自分もここで働きたい」と思わせる効果が生まれます。

こうした継続的な取り組みはsns採用 成功事例としても数多く報告されています。

また、運用を効率化したい場合は、Instagram運用代行 名古屋などの外部サービスを利用することで、投稿の質と継続性を両立させることができます。

Instagramは、写真や動画で職場の魅力を直感的に伝えることができる重要な採用ツールです。

Twitterでリアルタイム性と人間味を演出

Twitter(現X)は、リアルタイム性と気軽な投稿が特長のSNSです。日々のつぶやきのような投稿を通して、企業の雰囲気や価値観をフラットに伝えられます。

採用につなげる運用のポイントは以下の通りです。

- 社員の日常や業務中の気づきを短文で投稿

- 社内イベントや出来事をリアルタイムで発信

- 求職者とのリプライ・DMで距離を縮める

たとえば「今日はランチで全員カレーを選びました。チームの結束力が高まっています」など、ややユーモラスな投稿も共感を得やすくなります。

Twitterでは、人間味ある発信が親近感を生み、応募意欲の高い人材との接点につながります。

TikTokで企業の魅力を短時間で伝える方法

TikTokは短時間で多くの情報を伝えられる動画プラットフォームです。特にZ世代と呼ばれる若年層に対して、高いエンゲージメントが期待できます。

最近では、tiktok 採用動画としての活用が注目されており、TikTok運用代行 名古屋などの支援サービスを利用する企業も増えています。

採用に活用するには、以下のような動画コンテンツが有効です。

- 社員の日常を切り取ったVlog風コンテンツ

- 仕事の流れや社内の仕組みを紹介する動画

- オフィスツアーやルーティン紹介

たとえば「新入社員の1日に密着」といった構成で制作すれば、リアルな職場像を短時間で伝えることができます。

TikTokは、短くてわかりやすい動画で共感と興味を引き、エントリーへの導線をつくる強力なツールです。

LinkedInでハイクラス人材とつながるコツ

LinkedInはビジネス特化型SNSとして、専門性の高い人材やマネジメント層との接点づくりに適しています。特に中途採用や経験者採用での活用が進んでいます。

LinkedInの活用では、以下のような取り組みが効果を発揮します。

- 業界課題に対する企業の取り組みを発信

- 社員が専門知識を発信する「個人アカウント活用」

- 募集ポジションごとに詳細な求人情報を掲載

たとえばエンジニア職の募集なら、社内で取り組んでいるプロジェクト事例や技術スタックを紹介することで、経験者の関心を引きつけられます。

LinkedInでは、専門性と信頼感のある情報を発信することで、即戦力人材との接点を強化できます。

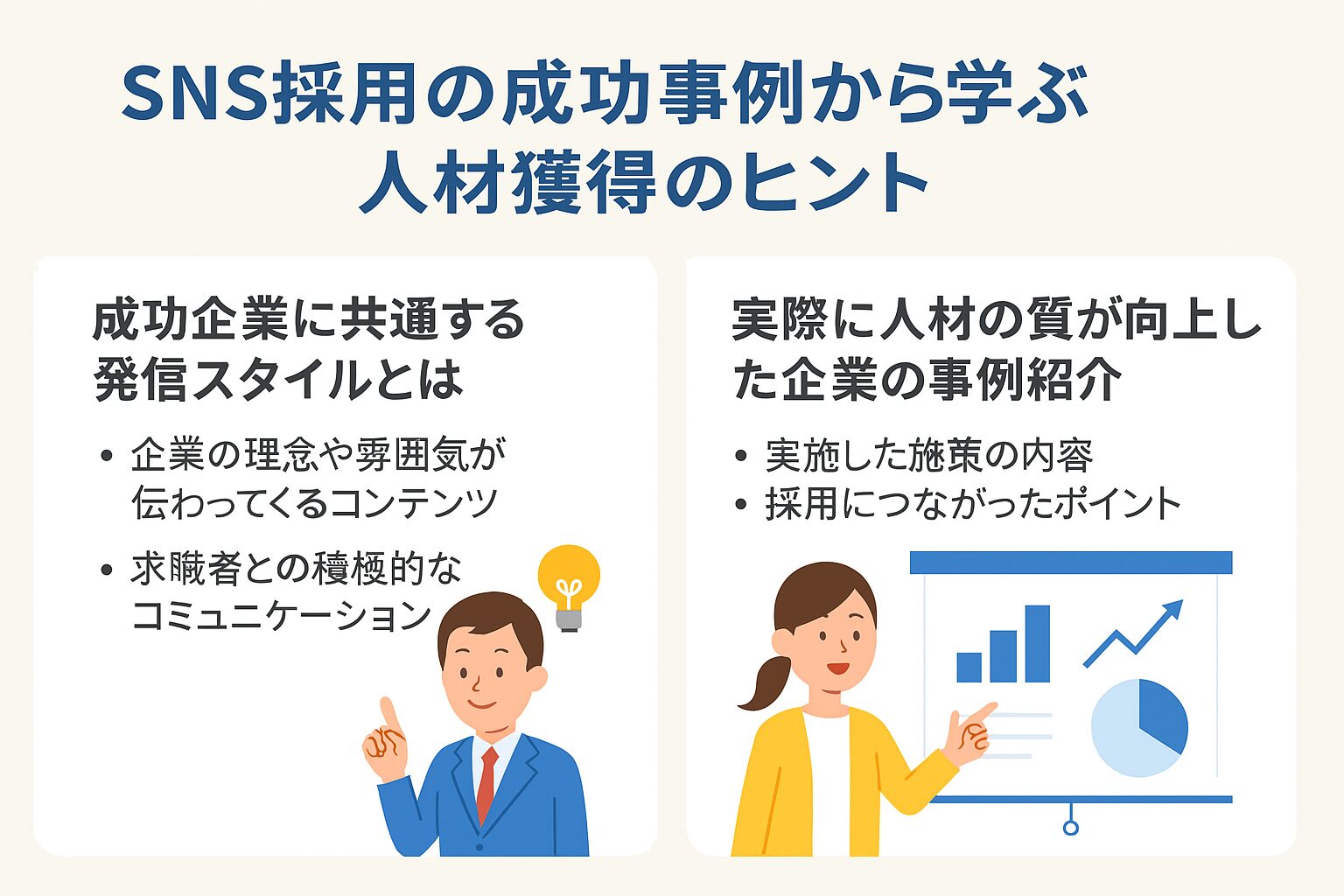

SNS採用の成功事例から学ぶ人材獲得のヒント

SNS採用で成果を上げている企業には、いくつかの共通点があります。ただ投稿を続けるだけでは人材の質は上がりません。採用目的を明確にし、ユーザーとの関係を築く工夫が必要です。成功企業の取り組みを参考にすれば、自社にも応用できる具体的なヒントが得られます。

成功企業に共通する発信スタイルとは

SNS採用に成功している企業は、採用だけを目的とした一方通行の投稿をしていません。フォロワーとの「関係づくり」を意識した発信が特長です。

成功している企業の発信スタイルには、以下のような共通点があります。

- 投稿にストーリー性があり、読みたくなる構成になっている

- 社員が登場し、リアルな声を届けている

- コメントやメッセージに丁寧に返信して信頼を築いている

たとえば、ある企業は「就活生が聞きたい質問10選」というシリーズ投稿を行い、多くのユーザーから反応を集めました。採用に関係のない内容も取り入れ、気軽にフォローしやすい雰囲気をつくっています。

フォロワーとの関係を深めるような発信スタイルを続けることで、共感を持った人材が自然と集まる環境が生まれます。

実際に人材の質が向上した企業の事例紹介

SNS採用によって人材の質が向上した企業は、SNSを単なる告知媒体として使っていません。自社の理念や働く環境を継続的に発信し、求職者との接点を育てています。

たとえば、ある地方の建設会社はInstagramで社員の日常や現場の風景を発信し続けた結果、価値観の合う若手人材からの応募が急増しました。フォロワー数は数千人程度ですが、応募者の8割が「SNSで雰囲気がよさそうだと感じた」と回答しています。

また、IT企業ではTwitterを活用してエンジニアの勉強会や社内制度を発信。同じような働き方を求めている中堅層の応募が集まり、離職率も低下しました。

実例から学べるのは、「数ではなく共感」がSNS採用の成果を左右するという点です。人材の質を高めたいなら、情報発信の深さが重要です。

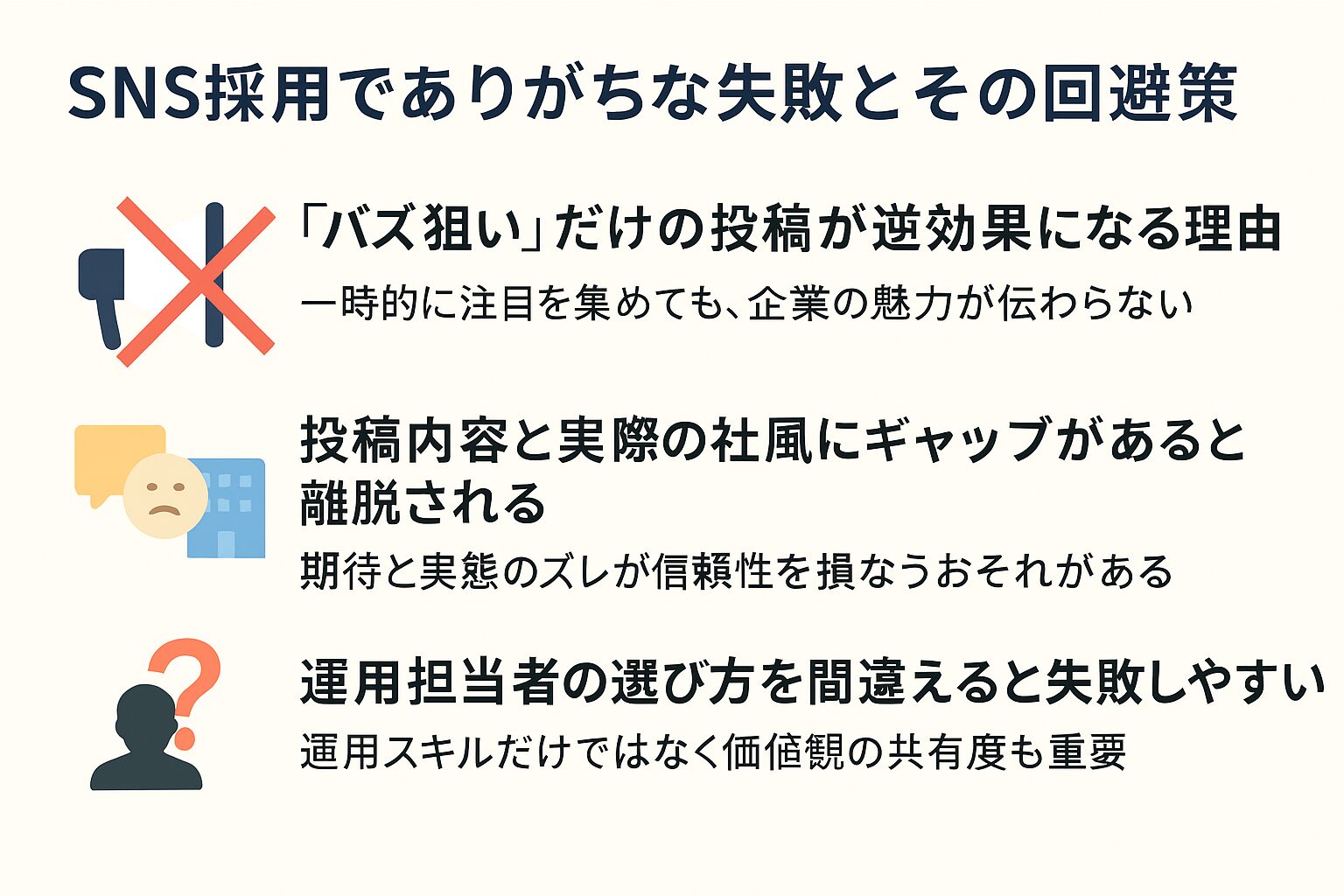

SNS採用でありがちな失敗とその回避策

SNS採用は工夫次第で優秀な人材を引き寄せられますが、間違った運用をしてしまうと逆効果になることがあります。よくある失敗パターンを知っておけば、SNS運用の軌道修正がしやすくなります。ここでは、特に注意すべき3つの失敗例とその対策を紹介します。

「バズ狙い」だけの投稿が逆効果になる理由

SNSで話題になる投稿を狙うことは注目を集める手段のひとつですが、「バズ」だけを目的にした内容は採用活動にとって危険です。瞬間的に多くの人に届いても、自社に合う人材の応募にはつながらないからです。

よくあるのは、流行のネタや面白系コンテンツばかりを発信し、企業の本来の姿が見えなくなってしまうパターンです。その結果、採用ページへの訪問やエントリー率はほとんど増加しません。

実際に、エンタメ性と採用メッセージの両立を図ったsns採用 成功事例では、投稿の企画段階からsns 採用戦略を明確にし、ブランドとの一貫性を重視しています。場合によっては、SNS運用代行 名古屋などの専門パートナーと連携しながら投稿設計を行うことも効果的です。

バズを狙う場合でも、以下のような条件を守る必要があります。

- 会社の価値観や採用方針と矛盾しない内容にする

- 投稿後の動線設計(採用情報への誘導)を整える

- 応募につながる投稿とエンタメ投稿のバランスを保つ

採用目的で運用する以上、バズよりも「誰に何を伝えるか」が最優先です。

投稿内容と実際の社風にギャップがあると離脱される

SNSでは「いい雰囲気」を伝えようとするあまり、実際の社風と異なるイメージを発信してしまうことがあります。これが入社後のギャップとなり、早期退職につながる恐れがあります。

たとえば、フレンドリーな社風を演出するために、ランチ会や雑談風景ばかりを投稿していた企業がありました。実際には厳格な評価制度を導入していたため、入社後にミスマッチを感じた人が離職してしまったのです。

このような問題を防ぐには、以下のような工夫が効果的です。

- 実際の社員の声を動画や文章で発信する

- ポジティブな面と課題の両方を正直に伝える

- 部署ごとの雰囲気の違いも見せる

SNSでは「飾らない等身大の姿」を伝えることが、信頼感のある採用につながります。

運用担当者の選び方を間違えると失敗しやすい

SNS採用は「誰が運用するか」によって結果が大きく変わります。経験の浅い担当者に任せると、投稿が不定期になったり、採用目的から外れた内容になりやすくなります。

採用を意識したSNS運用では、以下のようなスキルと姿勢が必要です。

- 採用ターゲットと企業の魅力を理解している

- 社内の情報を収集して、適切に表現できる

- 継続して運用する意欲と責任感がある

たとえば、ある企業では広報部門ではなく、採用担当がSNSを兼任したことで成果が出ました。採用現場の知見をもとに発信できるため、求職者にとって価値のある投稿が増えたからです。

適切な担当者の選定は、SNS採用の成功を左右する重要な要素です。

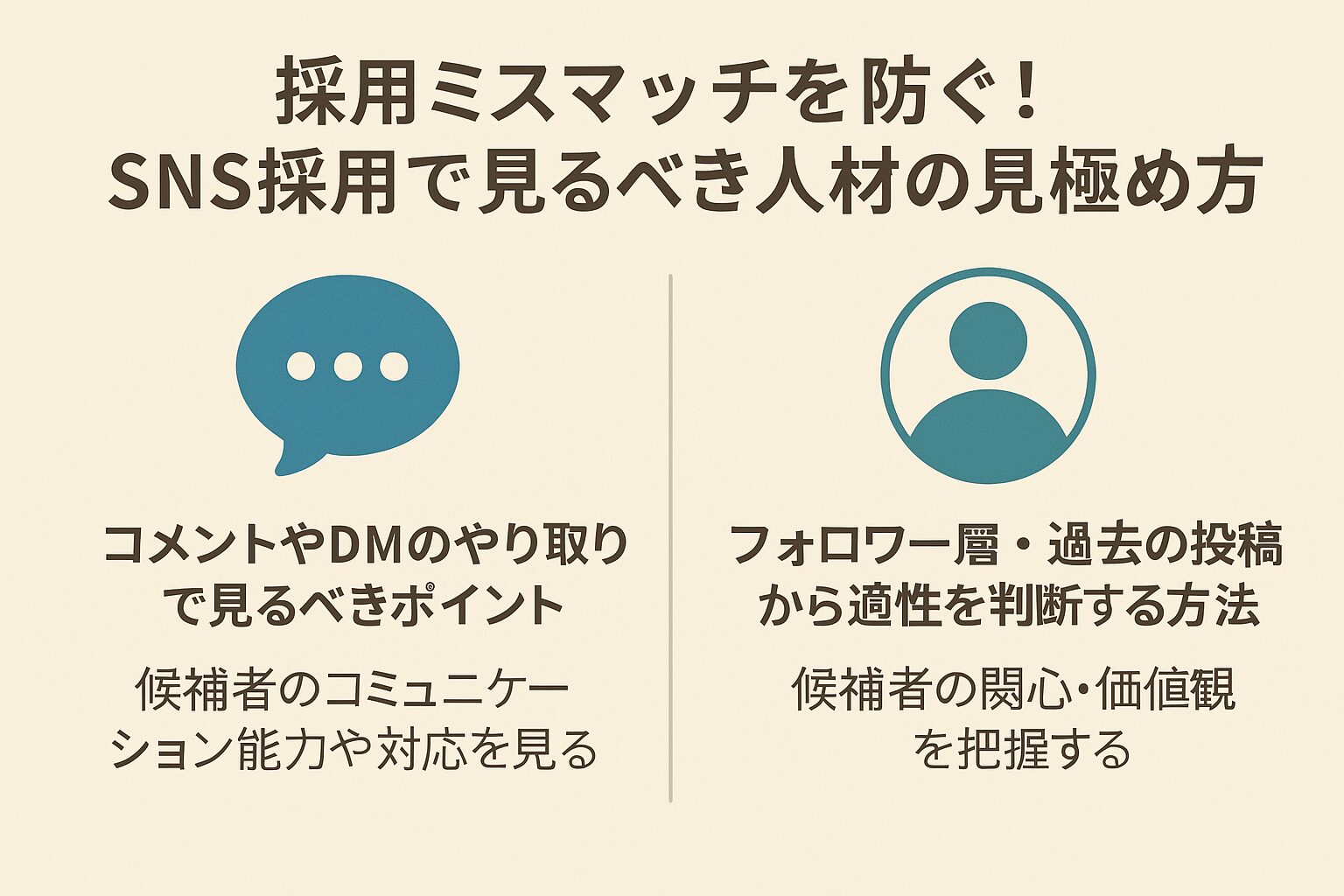

採用ミスマッチを防ぐ!SNS採用で見るべき人材の見極め方

SNS採用では、応募前から求職者と接点を持つことができます。その利点を活かせば、応募書類だけでは分からない人柄や価値観を事前に見極めることが可能です。ミスマッチを防ぐためには、コメントやDMでのやり取り、さらには投稿履歴やフォロワー層など、SNSならではの情報に着目することが大切です。

コメントやDMのやり取りで見るべきポイント

SNSでは、企業が投稿した内容に対してユーザーからコメントやメッセージが届くことがあります。このやり取りの中に、その人が自社に合うかどうかを判断するヒントが多く隠れています。

コメントやDMでチェックすべきポイントは以下のとおりです。

- 言葉づかいに丁寧さや配慮があるか

- 質問の内容が的確かつ前向きか

- 返信へのリアクションや受け答えに誠実さがあるか

たとえば、企業文化に関する投稿に対して「共感しました」と書き添えたうえで、具体的な質問をしてくるユーザーは、自社に興味を持っている可能性が高く、価値観も近いと判断できます。

こうしたSNS上でのやり取りは、応募者の性格や姿勢を自然に知ることができる貴重な場です。

コメントへの対応を含めた投稿設計を戦略的に行うためには、SNS運用代行 名古屋のような外部支援の活用も一つの方法です。

フォロワー層・過去の投稿から適性を判断する方法

応募者のSNSアカウントを確認すると、その人の興味・関心や行動パターンが見えてきます。プライバシーに配慮しつつも、オープンな情報から人柄や職場適性を把握することは、採用精度を高めるうえで非常に有効です。

フォロワー層や投稿内容で見るべきポイントは以下のとおりです。

- どのようなアカウントをフォローしているか(業界・趣味・思想など)

- どんな話題について積極的に発信しているか

- 投稿の頻度や文章の傾向(前向き・挑戦的・批判的など)

たとえば、業界関連の情報を定期的にシェアしている人は、学ぶ意欲が高く、仕事に前向きな姿勢を持っている可能性があります。逆に、ネガティブな投稿が多い場合は、社内でのトラブルを招くリスクも考慮する必要があります。

SNSの履歴は、履歴書には表れない価値観や人柄を読み取る有力な手がかりとなります。

SNS採用と相性の良い他の採用手法の組み合わせ

SNS採用だけでは、企業情報の深い理解や応募への導線が不十分になることがあります。より効果的に優秀な人材を引き寄せるには、他の採用手法と組み合わせることが重要です。特に、自社採用サイトやオウンドメディアとの連携は、採用精度の向上に直結します。

SNS×自社採用サイトの相乗効果

SNSで興味を持った求職者に対して、さらに詳しい情報を伝えるには、自社採用サイトとの連携が効果的です。SNSでの第一印象をきっかけに、採用サイトへスムーズに誘導できれば、応募率は高まります。

自社採用サイトに掲載すべき情報は、以下のとおりです。

- 職種ごとの仕事内容とキャリアパス

- 社員インタビューや入社理由

- 働く環境や福利厚生の具体例

たとえば、SNSの投稿で「社員の1日」を簡単に紹介し、採用サイトにリンクを貼って「詳細は特集ページへ」と誘導すれば、自然な流れで応募者の関心を深めることができます。

採用サイトとSNSを組み合わせることで、認知から応募までの流れをスムーズに構築できます。

SNS×オウンドメディアで候補者の理解を深める

オウンドメディアとは、企業が自ら運営する情報発信サイトのことです。採用活動では、SNSとオウンドメディアを組み合わせることで、応募者に対する理解促進が大きく進みます。

オウンドメディアで取り上げるべきコンテンツは、以下のような内容です。

- 企業が大切にしている価値観や行動指針

- 過去の採用事例や入社後の成長ストーリー

- 仕事のやりがいや現場でのチャレンジ

たとえば、SNSで「企業の考え方に共感した」という反応があった際、オウンドメディアの関連記事を紹介することで、理解が深まり、エントリーへの意欲が高まります。

SNSの「広く届ける力」と、オウンドメディアの「深く伝える力」を組み合わせることが、質の高い応募者を集める鍵です。

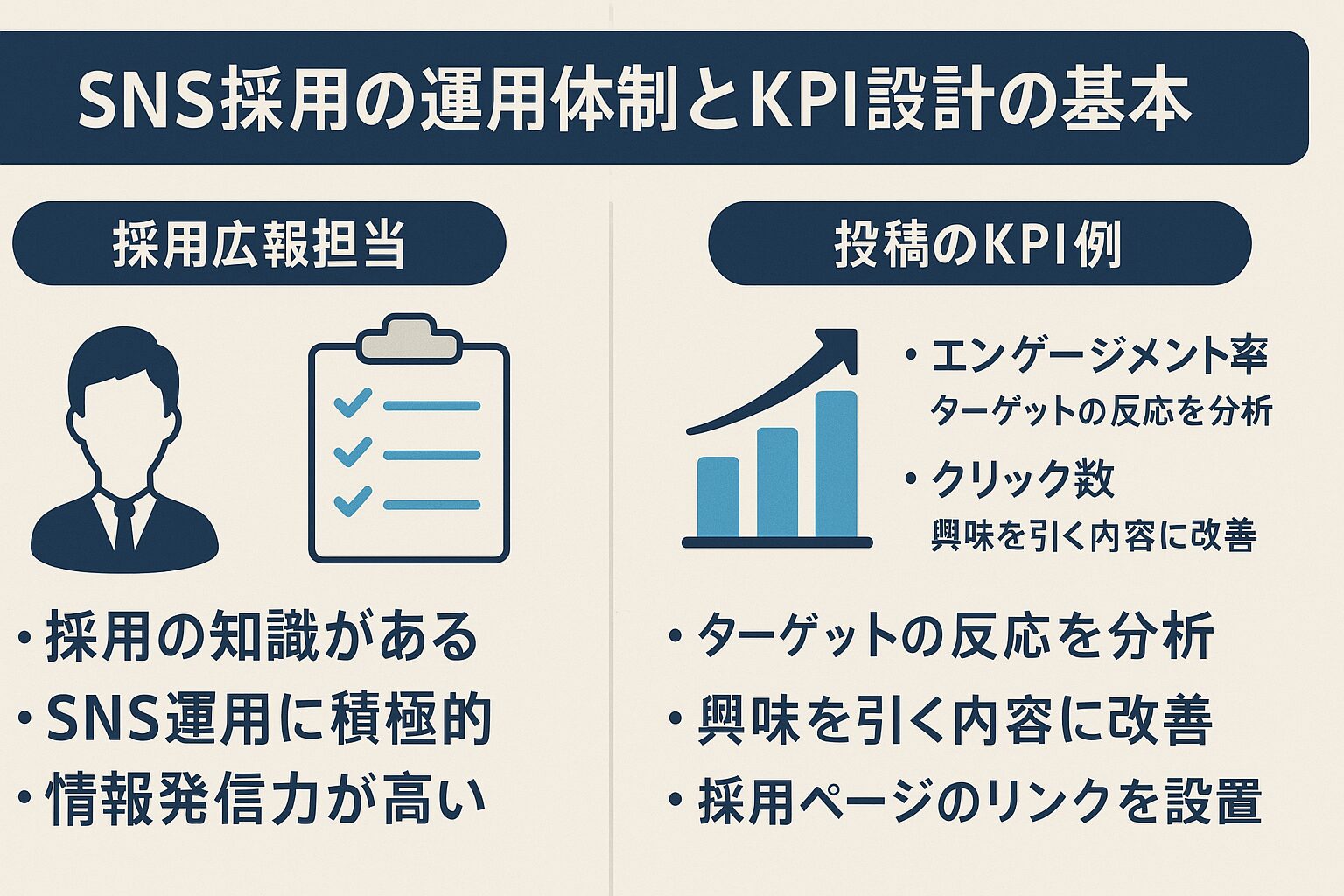

SNS採用の運用体制とKPI設計の基本

SNS採用を成功させるには、感覚ではなく、明確な体制と目標(KPI)に基づいた運用が必要です。投稿内容や頻度だけでなく、担当者の選定と数値の管理まで仕組み化することで、安定した成果につながります。

採用広報担当を社内でどう選ぶか

SNS採用では、誰が運用するかによって成果が大きく変わります。投稿内容には企業文化や社員の雰囲気が反映されるため、単なるSNSの運用経験よりも、社内理解の深さやコミュニケーション力が重視されます。

担当者を選ぶ際の基準は、以下のような要素です。

- 社内の雰囲気や部署間の関係をよく理解している

- 文章表現が得意で、正確に情報を伝えられる

- 継続的に発信し続けられる責任感がある

たとえば、新卒採用を重視する企業では、若手社員が担当することで、求職者と同じ目線での発信が可能になります。一方、役職者や採用担当が投稿することで、信頼感を強く打ち出せる場合もあります。

企業の目的やターゲットに応じて、最適な担当者を選ぶことが成果への第一歩です。

採用につながる投稿のKPI例と改善ポイント

SNS採用の効果を高めるには、投稿ごとに明確なKPI(重要指標)を設定することが重要です。投稿後の効果を可視化すれば、改善点も明確になります。

採用目的で設定される主なKPIは以下の通りです。

- エンゲージメント率(いいね・コメント・シェア数)

- 投稿から採用ページへのクリック数

- SNS経由でのエントリー数

たとえば、投稿の反応は良いのに応募が少ない場合、リンクの配置や投稿内容に問題があると判断できます。そうしたときは、以下のような改善が有効です。

- 採用ページへの導線を目立たせる

- 応募条件を明確に記載する

- 応募したくなる動機を引き出すストーリー構成にする

KPIを設定し、数値に基づいた改善を続けることで、SNS採用の成果は確実に高まります。

SNS採用をこれから始める企業が知っておきたい準備事項

SNS採用を始める前には、発信の目的や体制、ルールを明確にしておく必要があります。準備が不十分なまま運用を始めてしまうと、情報が散らかりやすくなり、トラブルや効果の低下を招く恐れがあります。スムーズに成果を出すためにも、事前準備は不可欠です。

採用用アカウントと企業アカウントの使い分け方

SNS採用では、既存の企業アカウントを活用する方法と、新たに採用専用アカウントを開設する方法があります。どちらを選ぶかによって、発信内容やターゲット層が変わります。

使い分けのポイントは、以下の通りです。

- 企業アカウント:ブランド全体のイメージや事業紹介に強みがある

- 採用アカウント:求職者に特化した投稿や社員の姿を見せやすい

たとえば、飲食チェーンでは「メニュー紹介=企業アカウント」「社員紹介や採用情報=採用アカウント」といった形で役割分担をすることで、それぞれの目的に応じた投稿が可能になります。

採用ターゲットに届けたい情報が明確であれば、専用アカウントの開設が効果的です。

SNSポリシーの策定で炎上リスクを回避

SNSは情報拡散のスピードが早いため、投稿内容やコメント対応のミスが企業イメージに直結します。炎上を未然に防ぐには、事前に社内ルール(SNSポリシー)を定めておくことが不可欠です。

SNSポリシーで決めるべき項目は、以下のような内容です。

- 投稿内容の承認フローと責任者の明確化

- コメント対応のルール(対応しない範囲など)

- 社員の個人アカウントでの注意事項

たとえば、ある企業では「業界や競合に対する批判的な投稿は禁止」「トラブルが発生した場合は責任者が即対応する」などの基準を社内に共有し、リスクの最小化に成功しています。

SNSポリシーの整備は、炎上や誤解の発生を防ぎ、安心して採用活動を続けるための土台です。

投稿ネタに困らないためのコンテンツ設計術

投稿の継続には、あらかじめコンテンツの設計を行っておくことが重要です。毎回「何を投稿するか」で悩んでいては、更新の頻度が落ち、効果も薄れてしまいます。

投稿ネタを安定的に用意するには、以下のようなカテゴリに分けてコンテンツを設計します。

- 社員紹介や1日のルーティン

- 採用Q&Aや選考の流れ

- 職場の雰囲気を伝えるイベントやオフショット

- 社内制度や福利厚生の紹介

たとえば、「毎週月曜は社員インタビュー」「金曜は社内制度の紹介」といった投稿スケジュールを事前に作っておけば、担当者の負担も軽くなり、コンテンツの質も保ちやすくなります。

あらかじめ投稿テーマを設計しておくことで、継続的な運用が可能になり、成果も安定します。

まとめ|SNS採用で大切なのは「共感」で人材の質を高めること

この記事では、SNS採用で人材の質を向上させるためのコツを解説しました。

①SNS採用の基本と他手法との違い

②人材の質を高めるための発信戦略

③SNSごとの運用ポイントと適性

④成功事例から学べるヒント

⑤失敗を防ぐための注意点

⑥人材を見極めるための視点

⑦他手法との組み合わせ方

⑧KPIや運用体制の設計

⑨導入前に整えておくべき準備

SNS採用で成果を上げるには、ただ投稿を続けるのではなく、自社と価値観が合う人材に「共感」してもらう工夫が欠かせません。SNSならではの特性を活かし、人材の質を高める採用活動を実現していきましょう。

コメント