「中途採用にSNSを活用したいけれど、何から始めればいいかわからない」

「投稿しても応募につながらない」

このようなお悩みはありませんか?

SNSは、中途採用の母集団形成や企業の魅力発信に大きな効果を発揮します。うまく活用することで、理想の人材と効率的につながることが可能です。

この記事では、中途採用を担当される方向けに、SNSの選び方・活用事例・注意点・成果の測り方までを詳しく解説します。自社の採用活動を一段レベルアップさせるヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

中途採用にSNSを活用するべき理由とは?

中途採用の競争が激しくなるなか、SNSの活用が注目されています。SNSを使えば、求人情報だけでなく、企業の魅力や働き方をリアルに伝えることができます。特に仕事探しの方法が多様化している今、SNSの情報が求職者の意思決定に大きく影響しています。

現代の求職者がSNSで企業をチェックする理由

求職者は求人票だけでなく、企業の雰囲気や価値観まで確認したいと考えています。そのため、SNSで会社の様子を調べる人が増えています。

たとえば、Instagramで社員の働く姿を見たり、Twitterで経営者の考えを読んだりすることで、企業との相性を判断する材料になります。

このような傾向の背景には、転職者が「自分に合った職場で長く働きたい」という意識を持っていることがあります。

そのため、こうした発信を効果的に行うために「SNS運用代行 名古屋」のようなサービスを利用し、魅力的なコンテンツを安定的に発信している企業も増えています。

- 企業文化や雰囲気を画像や動画で感じ取れる

- 企業の価値観や考え方が投稿から読み取れる

- 実際に働いている人の声をチェックできる

これらの情報は、求人票では伝わりにくい「リアルな職場の空気」を求職者に届けます。

SNSを通じて、求職者は自分に合った企業かどうかを見極めているのです。

採用活動におけるSNSの役割とメリット

採用にSNSを活用することで、多くのメリットがあります。中でも一番の魅力は「コストを抑えながら広く情報を発信できる」点です。

テレビCMや新聞広告とは違い、SNSは無料で始められるうえ、情報が短時間で多くの人に届きます。

- 広告費をかけずに情報発信ができる

- 短時間で求職者との接点を作れる

- 企業の姿勢や考え方を直接伝えられる

SNSを通じて採用活動を行うことで、求人の「母集団形成(ぼしゅうだんけいせい)」にも効果があります。これは、多くの応募者を集めるための施策です。

つまり、SNSは採用活動の入り口として非常に強力なツールとなります。

企業ブランドの可視化とエンゲージメントの向上

SNSを使うことで、企業ブランドを広く伝えることができます。ブランドとは、企業のイメージや印象のことです。

日常の投稿を通して、社風や理念、働く人の人柄などが伝われば、企業に対する信頼や共感が生まれます。

さらに、求職者からのコメントに返信することで、双方向のやりとり(これを「エンゲージメント」と呼びます)が生まれ、関係性が深まります。

- 投稿内容で企業の考えを見せられる

- 求職者と直接つながる機会が生まれる

- コメントやシェアを通じて拡散される

このような取り組みによって、ただの「情報発信」ではなく、「信頼関係の構築」へと発展します。

SNSは、企業と求職者との距離を縮める大切な橋渡し役を果たします。

中途採用に向いているSNSプラットフォームの比較

中途採用では、どのSNSを使うかによって伝えられる情報や届く相手が変わります。SNSごとに特性が異なるため、目的に合わせた選び方が重要です。以下では、代表的な5つのSNSの特徴と運用ポイントを紹介します。

LinkedIn:ビジネス特化型SNSの強みと運用ポイント

LinkedIn(リンクトイン)は、仕事に関する情報交換に特化したSNSです。ビジネス経験を持つ人材が多く登録しており、即戦力となる人を探すのに向いています。

このSNSでは、企業ページを通じて専門的な記事や社員のインタビューなどを発信できます。こうした情報から、企業の信頼性や仕事の中身が伝わります。

- 職歴やスキルが見える形で登録されている

- 人事担当者が直接スカウトできる機能がある

- 海外人材や外資系企業にもアプローチ可能

LinkedInは、経験豊富な中途人材を狙いたいときに最適なSNSです。

Twitter(X):スピードと拡散力を活かす採用広報術

Twitter(現:X)は、短い文章をリアルタイムで発信できるSNSです。投稿が瞬時に多くの人へ届くため、情報の拡散力が非常に高いのが特長です。

採用に使う際には、イベントの告知や採用情報をタイムリーに発信できます。特に、注目される内容に「ハッシュタグ(#)」を付けると、検索で見つけられやすくなります。こうした活用方法は、sns 採用戦略の一部として非常に有効です。

- 求人や説明会の告知が即座にできる

- 話題性がある投稿はリツイートで広がる

- 社員の日常を発信し、親しみを持たせられる

また、実際にXを通じて共感を集め、多くの応募につながったsns採用 成功事例も報告されています。継続的かつ戦略的に運用するために、SNS運用代行 名古屋のような地域密着型のサポートを導入する企業も増えています。

Twitterは、スピード感を持って採用活動を広めたい場合に向いています。

Instagram:社風を伝えるビジュアル採用

Instagramは、写真や動画を中心に情報を伝えるSNSです。見た目の印象が重視されるため、職場の雰囲気や社員の表情などを伝えるのに適しています。最近ではInstagram運用代行 名古屋を利用して、ブランディングと採用を両立させる企業も増えています。

たとえば、オフィスの風景やチームの集合写真などを投稿することで、「ここで働いてみたい」と思わせる効果が期待できます。

- ビジュアルで職場の雰囲気を伝えられる

- 投稿のデザイン次第で企業の印象を左右する

- ストーリーズ機能でリアルな様子も伝えやすい

Instagramは、社風を大切にしたい企業にぴったりのSNSです。

Facebook:地域密着・コミュニティ形成に活用

Facebookは、実名登録が基本のSNSで、地域や年齢層が明確な特徴を持っています。信頼性の高い情報発信ができるため、地元に根ざした企業に適しています。

また、企業ページではイベントの案内やブログのシェアなど、多彩な情報を届けることが可能です。コメント機能も活発で、求職者との交流も図れます。

- 地域や年齢層を意識した情報発信ができる

- 投稿に対するコメントで関係性を築ける

- ブログ記事や外部サイトとの連携も可能

Facebookは、地域密着型の中途採用に強いSNSです。

YouTube:動画で伝える職場のリアル

YouTubeは、動画を使って情報を届けるSNSです。動画なら、文章だけでは伝えきれない職場の空気や社員の声をリアルに表現できます。

たとえば、「1日の仕事の流れ」や「社員インタビュー」の動画を作れば、求職者は実際の働き方をイメージしやすくなります。

- 視覚と聴覚でリアルな情報が伝えられる

- 社員の人柄やチームの雰囲気を感じ取れる

- 動画コンテンツはSNSや求人ページでも活用可能

YouTubeは、職場のリアルを映像で届けたい企業にとって強力なツールです。

SNS運用の基本戦略【中途採用向け】

中途採用にSNSを活用するには、ただ投稿するだけでは効果が出ません。求職者に届く戦略を持つことが必要です。そのためには、採用のターゲットを明確にし、コンテンツの工夫や運用の最適化、社内の連携までを考える必要があります。

採用ペルソナの明確化とSNS戦略の立案

まず取り組むべきは、「採用ペルソナ(さいようぺるそな)」の設定です。ペルソナとは、理想の応募者像を明確にした仮の人物のことです。

年齢、性別、職歴、価値観、転職理由などを具体的に設定することで、どんな情報を届ければ響くのかが見えてきます。

- 採用したい人の特徴を明確にする

- その人が見そうなSNSや使い方を想定する

- ペルソナに合わせた投稿の内容や頻度を設計する

採用ペルソナを定めることで、伝えるべき情報や投稿の方向性がぶれなくなります。

投稿コンテンツの設計:求人情報だけでは不十分

SNSで求人情報を投稿するだけでは、求職者の心は動きません。必要なのは、企業の魅力が自然に伝わるような投稿をすることです。こうしたsns 採用 活用の視点が、採用活動の成果に大きく影響します。

たとえば、社員の1日や仕事のこだわり、福利厚生の紹介などを投稿すると、会社の雰囲気がわかりやすく伝わります。実際にこのような取り組みを通じて成果を上げたsns採用 成功事例も増えてきています。

- 職場の様子や社内イベントの写真

- 社員インタビューや仕事の紹介

- 会社の考え方や大切にしていること

また、こうした投稿の質や一貫性を高めるために、SNS運用代行 名古屋などの専門サービスを活用する企業も少なくありません。

求人情報だけでなく、企業の人となりが伝わる投稿こそが、SNS活用の成功の鍵です。

ハッシュタグや投稿時間の最適化

投稿が多くの人に届くようにするには、ハッシュタグや投稿の時間帯にも工夫が必要です。特にハッシュタグは、検索で見つけられるための重要な仕組みです。

投稿時間も重要です。通勤時間やお昼休み、仕事終わりなど、人がSNSをよく見る時間を狙って投稿しましょう。

- ハッシュタグは5~10個が目安

- 「#中途採用」「#求人」「#働き方改革」などテーマに合わせて設定

- 朝7~9時、昼12時前後、夜18~21時が見られやすい時間帯

ハッシュタグと投稿の時間を最適化すれば、投稿がより多くの求職者の目に届きます。

社内の協力体制をつくる:広報・人事の連携

SNS運用は1人では続きません。人事と広報が連携することで、より質の高い情報発信が可能になります。

人事が「誰を採用したいか」を決め、広報が「どう伝えるか」を考えることで、求職者に刺さる情報を出せるようになります。

- 人事:採用ターゲットや必要な情報を明確にする

- 広報:見せ方や文章、写真の工夫を担当する

- 現場社員:リアルな声や日常を提供する役割

部門を越えた協力体制をつくることが、SNS採用の成功を左右します。

SNSを使った中途採用の成功事例5選

中途採用でSNSを活用し、実際に成果を上げた企業は数多くあります。ここでは、5つの成功事例を紹介します。企業の業種や目的によって、どのSNSをどう活かしたかが異なります。具体的な活用方法を知ることで、自社に合った取り組みが見えてきます。

IT企業がInstagramでエンジニア採用に成功した事例

あるIT企業は、Instagramを使って社内の雰囲気やエンジニアの働き方を定期的に発信しました。投稿には、開発チームの様子や、働き方の工夫、社員同士の交流風景が盛り込まれていました。

この企業が注目されたのは、写真やストーリーズを通じて、社員のリアルな声と仕事の様子を伝えた点です。

- 「開発合宿」や「リモート勤務の工夫」などを紹介

- 投稿に社員のコメントを添えて親しみを演出

- 採用ページに誘導するリンクをプロフィールに設置

その結果、応募者数が増加し、実際に3名のエンジニアをInstagram経由で採用しました。

地方企業がFacebookでUターン人材を確保した例

地方に拠点を置くある製造業の企業では、Facebookを活用し、地元出身者に向けたUターン採用を実施しました。実名制で信頼性が高いFacebookは、地域密着型の情報発信に適しています。

この企業は、地元でのイベント参加報告や社員の実家訪問レポートなど、温かみのある投稿を続けました。

- 「地元出身者の声」をシリーズ化して紹介

- コメント欄でOBや地域の人と交流が生まれた

- 地元メディアとも連携し、認知度を向上

この取り組みにより、3名のUターン希望者が採用につながりました。

BtoB企業がLinkedInで即戦力を採用した実例

BtoB企業が中途採用で課題にしていたのは、「専門知識を持つ即戦力人材の確保」でした。そこで選んだのが、ビジネス向けSNSであるLinkedInでした。

企業ページを整え、社員の技術ブログや製品開発の裏側を発信。さらに、人事担当者がスカウト機能を使い、ターゲットに直接アプローチしました。

- 技術職向けの投稿が業界関係者の間で拡散

- 企業の技術力と職場環境をセットで伝えた

- メッセージ機能で面談をスムーズに設定

この結果、スカウトを通じて2名の即戦力エンジニアが採用されました。

Twitterキャンペーンを活用した話題作りの工夫

採用活動の一環として、ある企業ではTwitterキャンペーンを実施しました。テーマは「#わたしの働き方紹介」。社員が仕事や日常を投稿し、リツイートで広めてもらう形式でした。

この施策は、社員の自発的な発信を促し、企業の認知度向上と雰囲気の可視化を同時に実現しました。

- キャンペーン投稿が累計500件以上拡散

- 応募者の約40%がTwitterで企業を知ったと回答

- 応募フォームのリンク付き投稿で効果を可視化

結果として、Twitterきっかけで4名の中途採用に成功しました。

社員インタビュー動画がYouTubeで反響を呼んだ事例

ある企業では、社員インタビューを動画で撮影し、YouTubeに定期投稿しました。動画では「入社の決め手」や「仕事のやりがい」など、リアルな言葉を編集なしで伝えました。

その結果、求職者から「動画で企業の空気がわかった」という反応が多く寄せられました。

- 再生回数が1万回を超えた動画も複数発生

- YouTubeから採用ページへの遷移率が上昇

- 採用面談時に「動画が決め手」と話す応募者も登場

動画の効果により、過去最高の応募数と5名の採用が実現しました。

SNS採用でよくある失敗とその回避策

SNSを活用した中途採用には多くのメリットがありますが、使い方を誤ると逆効果になることもあります。思ったように応募が来ない、炎上してしまうなどのトラブルも発生しています。ここでは、SNS採用でよくある3つの失敗例とその回避方法を紹介します。

コンテンツがバズらない原因と改善方法

多くの企業が「SNSに投稿したが全然反応がなかった」と悩んでいます。これは、投稿内容が求職者にとって魅力的でない場合に起こります。

理由としては、企業視点だけの情報や形式ばった表現が多く、ユーザーの関心を引きにくい点が挙げられます。

- 投稿が宣伝的で共感を得にくい

- 写真や文章にインパクトがない

- ターゲットの行動や関心を分析していない

改善するには、求職者が「自分ごと」として感じられる投稿を意識します。たとえば、社員の日常や仕事の裏話、素顔を見せる投稿が効果的です。

求職者の視点に立ったコンテンツにすることで、共感が生まれ、拡散の可能性が高まります。

採用と無関係な投稿が離脱を招くリスク

SNSを続けるうちに、採用とは関係ない内容を投稿しすぎてしまうケースがあります。これは、企業イメージをぼやかす原因になります。

たとえば、社員の私的な趣味や食事風景などばかりが続くと、「この会社は何を伝えたいのか」が見えなくなります。

- 採用目的が不明確なアカウントになる

- ターゲット外のフォロワーが増える

- 求職者が離脱しやすくなる

このような事態を避けるには、「投稿の軸」を定めることが重要です。たとえば、「仕事の魅力」「働く人の声」「職場の雰囲気」などのテーマを明確に設定し、それに沿った内容だけを投稿します。

テーマを絞ることで、伝えたい内容が一貫し、求職者にとって価値のあるSNSになります。

炎上・誤投稿へのリスク管理体制を整える

SNS運用で最も避けたいのが「炎上」と「誤投稿」です。意図しない言葉や不適切な内容が投稿されると、企業の信頼を大きく損ねてしまいます。

特に採用関連では、表現や扱うテーマに注意が必要です。誤解を生まないよう、投稿前のチェック体制が欠かせません。

- 投稿前にダブルチェックを行う

- 運用ルールを文書で定めておく

- 緊急時の対応フローを整備する

また、SNS担当者には情報発信の基礎知識だけでなく、企業責任を意識した発信力が求められます。

リスク管理の仕組みを整えることで、安心して継続的なSNS採用が可能になります。

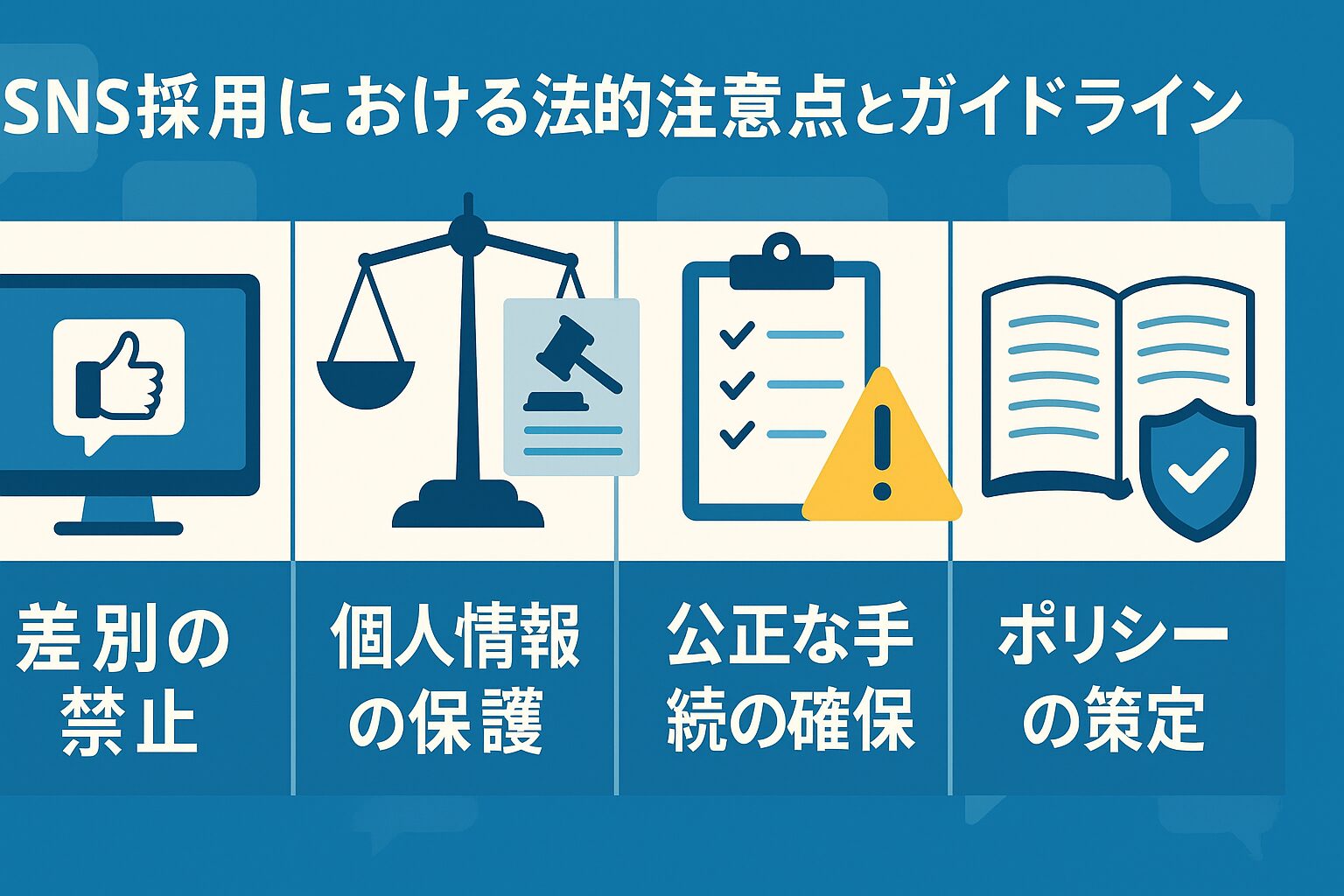

SNS採用における法的注意点とガイドライン

SNSを使って採用活動を行う際には、情報発信の自由さゆえに、法律や社会的ルールに反してしまうリスクがあります。法的なトラブルを防ぐためには、事前に正しい知識を持ち、ガイドラインを整えておくことが欠かせません。ここでは、代表的な法的注意点とその対策を紹介します。

プライバシーと肖像権の扱い方

SNSに写真や動画を投稿する際は、写っている人の「プライバシー」や「肖像権(しょうぞうけん)」に配慮しなければなりません。肖像権とは、人の顔や姿を勝手に使われないように守る権利のことです。

許可を取らずに社員の顔や名前を出した場合、本人が不快に感じたり、法的な問題に発展することもあります。

- 社員が映る写真や動画は、必ず事前に同意を得る

- 名前や部署などの個人情報は慎重に扱う

- 「掲載NG」の意思を尊重し、無理に出さない

プライバシーと肖像権を守ることは、社内外からの信頼を得るうえでも重要な対応です。

差別的投稿や労働関連法違反への配慮

SNSでは、言葉の選び方ひとつで「差別的」と受け取られることがあります。特に、性別や年齢、国籍などに関する表現には注意が必要です。

たとえば、「若手歓迎」「男性向きの仕事」などの表現は、法律で問題視されることがあります。これは、労働基準法や雇用機会均等法(こようきかいきんとうほう)などで差別の禁止が定められているからです。

- 投稿文は中立的な言葉を使う

- 性別・年齢・人種を限定するような表現は避ける

- 「未経験でも安心」など前向きな表現で言い換える

法に触れない投稿を心がけることで、信頼ある採用活動が実現します。

労務リスクを防ぐための社内ポリシーづくり

SNS採用を行う企業は、運用ルールを明文化した「社内ポリシー」を整備しておくことが必要です。このポリシーがあれば、担当者が迷うことなく運用でき、万一のトラブル時も迅速に対応できます。

社内ポリシーには、投稿前の確認手順や禁止事項、緊急時の対応方法などを明記します。また、誰が投稿できるのか、誰が監修するのかなどの責任体制も明確にします。

- 投稿ガイドラインや禁止表現集を作成する

- 投稿前のチェック担当を決める

- 炎上時の対応フローを共有しておく

ルールを整えることで、SNS採用のリスクを最小限に抑えられます。

中途採用SNS活用の成果測定と改善ポイント

SNSを使った中途採用では、「どのくらい効果があったか」を正しく測ることが重要です。ただフォロワーが増えたり、いいねが多いだけでは、本当の成果とは言えません。採用につながったかどうかを分析し、投稿の内容や運用方法を改善することが欠かせません。

フォロワー数やエンゲージメントだけで判断しない

多くの企業が、フォロワー数やいいね・リツイートの数を「成果」と考えがちですが、それだけでは不十分です。これらの数字はあくまで「反応の大きさ」を示しているだけで、「応募者の質」や「採用につながったかどうか」は反映されていません。

たとえば、1万人のフォロワーがいても、応募につながらなければ採用活動としては意味がありません。

- フォロワー数=人気度であり、採用効果とは別の指標

- いいね数やリーチ数はあくまで「参考値」

- 本当の成果は「応募」「面接」「採用」などの行動で判断

表面的な数字にとらわれず、採用プロセス全体で成果を見極める視点が必要です。

採用コンバージョン率の分析方法

SNS採用の効果を測るには、「コンバージョン率(こんばーじょんりつ)」の考え方が欠かせません。これは、どれくらいの人が投稿を見て応募・面接・採用に進んだかを数値で示すものです。

たとえば、100人が採用ページを訪れて5人が応募した場合、応募コンバージョン率は5%です。これを継続的にチェックすれば、どの投稿が効果的だったかがわかります。

- 「閲覧数→応募数→採用数」の流れで分析

- SNSから採用ページへの誘導数を記録

- Googleアナリティクスなどのツールで測定

数字に基づいた判断を行うことで、感覚ではなく実績に基づいた改善が可能になります。

投稿改善に活かせるデータの読み取り方

投稿の成果を上げるには、数字を見て終わりにせず、「なぜその結果になったか」を考えることが大切です。これを繰り返すことで、SNS採用は進化していきます。

たとえば、投稿Aは反応が少なかったが、投稿Bはコメントが多かったとします。そこでBのどこが良かったのかを考え、今後の投稿に活かします。

- 反応が多かった時間帯・曜日を記録する

- どんな写真や文章にエンゲージメントが集まったかを分析

- 投稿内容ごとの成果を一覧で比較

数値を読み解きながら、小さな改善を積み重ねることが、成果につながるSNS採用の鍵です。

まとめ|中途採用でSNSを活用するには「戦略」と「継続」が鍵

この記事では、中途採用におけるSNS活用の全体像を紹介しました。

- SNSごとの特性と使い方の違い

- 採用ペルソナの設計とコンテンツ戦略

- 成功事例から学ぶ実践ノウハウ

- 法的注意点とリスク管理の重要性

- 効果測定と改善の進め方

SNSは正しく活用すれば、企業の魅力を最大限に伝える強力な手段になります。

重要なのは、誰に何をどう届けるかを明確にし、継続して発信を行うことです。本記事の内容を参考に、ぜひ自社に合ったSNS採用をスタートさせてください。

コメント